-

5個項目說清夏熱冬冷地區公建的被動式設計

時間:2024-09-10 09:36:01 作者:GBWindows 來源:原創文章 閱讀:356內容摘要:0 引 言隨著全球氣候變暖的趨勢日益明顯,減少碳排放、實現“碳中和”已經成為國際社會的共識。綠色建筑在這一背景下應運而生,并得到了迅速發展。綠色建筑并不是一個原生的建筑類型,而是指遵循可持續發展理念的各種類型建筑。適應地域環境、健康舒適、節能環保、節約資源、利用和親近自然等綠色建......0 引 言

隨著全球氣候變暖的趨勢日益明顯,減少碳排放、實現“碳中和”已經成為國際社會的共識。綠色建筑在這一背景下應運而生,并得到了迅速發展。綠色建筑并不是一個原生的建筑類型,而是指遵循可持續發展理念的各種類型建筑。適應地域環境、健康舒適、節能環保、節約資源、利用和親近自然等綠色建筑設計理念,是所有優質的建筑設計的共同目標。

綠色建筑的設計離不開對當地地域、氣候的適應性設計,包括從場地、布局、形體、功能、空間、界面等多方面采用不同設計手法,同時,疊加新技術、新設備、新材料等主動式綠色技術的使用,屏蔽或減少外部環境和氣候對建筑室內外空間環境的負面影響,提高建筑的環保性能和居住舒適度。

然而,當前綠色建筑實踐中仍然存在一些問題,如主動式綠色技術的堆砌,不僅帶來了高昂的設備投入費用,復雜的運維管理往往也使得實際節能效果并不顯著,對建筑運營中能耗減少及使用舒適等需求并未起到質的改觀。

在生態文明發展的背景下,建筑師應在設計中發揮主導作用,采用被動式綠色設計技術,通過合理的建筑布局、朝向、窗墻比,充分利用自然光、自然通風等手段,減少對機電設備的依賴。同時,針對室外不利氣候,建筑師可以運用建筑形體、材料、構造等設計元素,調節建筑的微氣候環境,達到適用、健康、舒適、節能的效果。這并不意味著要完全放棄主動式綠色技術的應用,而是要在被動式設計的基礎上,輔以適當的機電設備進行主動式調節,如智能照明系統、節能空調系統等,實現節能與舒適的平衡。

被動式綠色建筑設計體系涵蓋場地、功能、空間、形體、界面等多個方面,筆者主要分析夏熱冬冷地區的公共建筑場地、空間、形體設計環節中被動式綠色建筑設計技術的控制要點,及其相關設計手法的應用。

1 場地設計

場地設計應結合夏熱冬冷地區的氣候特征,對不同的場地條件進行分析,選取最適宜的場地布局方式進行組合,形成最優綠色建筑布局方案。一方面注重生態保持與重塑,包括自然環境協調、規劃設計研究、環境資源利用,針對場地內部及周邊前置條件的分析和研究;另一方面,注重綠色布局與組織,包括場地交通組織、建筑體量布局、生物氣候設計等,從而針對性地開展綠色設計策略與布局。

1.1 自然環境的協調與利用設計實踐

1.1.1 設計理念

在選擇場地時,首先應注意場地安全,避免具有環境污染及自然災害的場地。在此基礎上,應尊重用地及周邊的生態本底,減少對自然環境的改變與破壞,促進場地的自然生態資源、自然景觀資源、人文景觀資源的可持續利用與發展。自然環境的協調與利用可采取的措施如下。

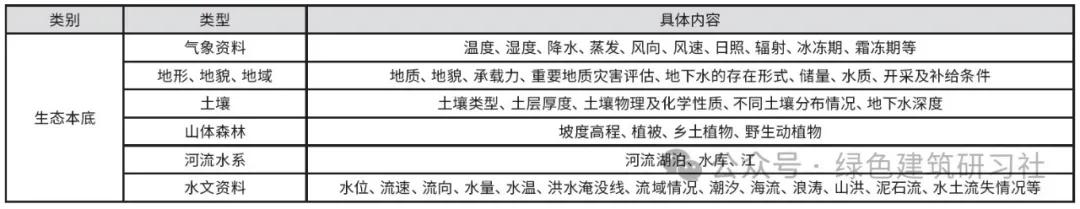

(1)在夏熱冬冷地區的場地選址和規劃中,應結合地區氣候特色,對場地內部的生態本底、自然景觀資源和人文景觀資源進行有效的評估和保護。生態本底的具體內容如表1所示。

表1 生態本底具體內容

(2)規劃與建筑設計應支持生態城市的構建,包括合理規劃城市生態用地、恢復和改善城市水系、維護和弘揚地方獨特風貌。同時,應積極采納低影響的開發策略,加速推進海綿城市、森林城市等生態城區的建設。

1.1.2 項目實踐

湖南省醴陵一中是當地的百年名校,應校方要求,在校區指定場地設計一幢新建教學樓,以滿足日益增長的教學需求與逐漸更新的教學模式。在教學樓功能滿足走班制教學的前提下,整個設計過程貫穿了對自然場域精神的尊重、對百年校園文化的傳承、對學習方式的探索與溯源。其中場地設計充分實踐了對自然環境的協調與應用,具體措施如下。

(1)充分利用植被資源,保留場地高大喬木。基地位于山地環境,樹木保有量大、高差大,情況復雜。場地設計決定盡量保留現有樹木,尊重場地自然環境。項目南部通過形體轉折,避讓場地內已有高大喬木,如圖1所示。建筑建成即“綠”,教室被場地樹木環繞。

圖1 形體轉折避讓基地現有喬木

(2)尊重場地高差,通過豎向交通完成不同功能空間的連接,如圖2所示。空間的連接與功能具有延展性、通達性。地下車庫分層布置,集約經濟,負1層車庫平進,采用自然通風與采光,如圖3所示。底層注重教學空間可達性;2層為林間步廊,聯通南北,人車分流,其主入口效果圖如圖4所示;3層注重教學空間快速通達與人流的快速通過。通過這些設計理念,既創造了一棟真正具有場域歸屬感的建筑,也創造了多元豐富的空間體驗。

圖2 多層豎向交通設計示意圖

圖3 負1層流線示意圖及車庫實景圖

圖4 教學樓2層主入口效果圖

1.2 建筑總體布局與組織設計實踐

1.2.1 設計理念

建筑整體規劃與布局應尊重城市肌理與文脈傳承,與城市風貌和諧統一。根據建筑外部環境特征,合理開展外部交通、出入口、內部交通、靜態交通的設計,使之安全、方便、快捷。合理控制地上面積的使用,以實現空間利用最大化。同時,結合氣候特色開展總體布局,利用氣候優勢最大限度改善并保持舒適的室內熱環境,延長自然熱舒適度時長。建筑總體布局與組織可采取的措施如下。

(1)建筑總體布局應遵循上位規劃,保證建筑高度、密度、形態、風格與城市結構肌理相協調。具體設計中,可考慮視線通廊、景觀空間互視等手法,加強城市空間之間的呼應與延續,提升居住質量與美學舒適度。

(2)建筑總體布局與組織應在結合地域氣候與環境特征的前提下,合理布置間距與體量組團,達到降低能耗的目的。合理設置建筑朝向,保證主要功能空間日照標準,通過組合布局,采用南低北高、合院式等布局形態,優化采光能效,冬季采光獲得熱輻射,夏季自遮陽減少熱輻射。

(3)建筑群布局對自然通風的影響很大,在夏熱冬冷地區,風環境設計原則為“疏導夏季風、阻擋冬季風”。在夏季主導風向上采取“前短后長、前疏后密”“前低后高、逐步升高”的布局形式,可通過開放式布局、局部斷開、退層、架空等設計手法實現。冬季主導風向上封閉設計,以疏導夏季風和阻擋冬季風。主要街巷、道路與夏季主導風向呈0°~30°夾角。風環境設計時也應注意室外活動區風環境舒適度,避免無風或風速過高等情況。宜通過對室外風環境的模擬分析調整優化建筑布局。

1.2.2 項目實踐

金鷹中學是一所全日制高級中學,位于湖南省醴陵市,用地面積為2.3萬m2,總建筑面積為3.1萬m2。在建設用地相對緊張的條件下,要滿足48個教學班的教學需求,并配備圖書室、體育館、行政樓、食堂、實驗樓、教學樓、宿舍、停車場等功能空間。在貫徹“以人為本、功能合理分布”的總體原則下,設計師融合綠色舒適、經濟適用等理念,在總體布局與體量組織設計時,采用被動式設計技術,為金鷹中學打造了一個無風雨、空中、綠色校園。

(1)無風雨校園。設置連續長廊貫穿整個校園,構筑無風雨體系,尤其適應夏熱冬冷的多雨氣候。進入校園后,無需撐傘,并可開窗通風,校內人行流線形成多個環,便捷流暢。金鷹中學鳥瞰效果圖及無風雨連廊效果圖如圖5所示。

圖5 金鷹中學鳥瞰效果圖及無風雨連廊效果圖

(2)空中校園。將大運動場架空,下設停車庫,利用看臺、連廊等將教學區和運動場緊密銜接起來。學生白天活動的主平面位于2層,空氣清新、陽光充沛,脫離城市喧囂,降低攀爬樓層,增進戶外活動和交流,營造舒心學習、盡情運動的樂園。采用風環境模擬,調整建筑形態與群組布局,最大限度保證室外活動場地風環境舒適、架空停車區采光通風,場地風環境模擬如圖6所示。

圖6 場地風環境模擬

平臺活動層冬季和夏季室外風環境較好,適宜學生開展室外活動。在夏季,陣列的教學樓能夠起到導風墻的作用,提升運動場體感舒適度。在冬季,科教樓對西北風提供了有效遮擋,減緩風速,絕大部分運動場區域相對風速緩和舒適。冬夏兩季架空操場風環境模擬如圖7所示。

圖7 冬夏兩季架空操場風環境模擬

2 建筑設計

2.1 空間組織與連接設計實踐

2.1.1 設計理念

在建筑單體布局中,根據夏熱冬冷地區氣候特征及場地環境要素,組織不同能耗性能空間(相互關系、位置選擇及連接方式),旨在創建一個既滿足使用功能又促進建筑與自然環境和諧共存的節能型開放體系,從而優化建筑空間的能效表現,夏季有效散熱通風,冬季保溫隔熱,同時在過渡季節減少空調的運行時間和能耗,以實現能源的高效利用。

室內外氣候差異是導致能源消耗的主要原因。不同功能的使用空間對氣候適應性的要求各異,這導致了其在氣候性能上存在不同的等級劃分。這種劃分基于對氣候適應性要素及其相關指標的嚴格程度。在公共建筑中,根據這些標準,空間可以被分為普通性能空間、低性能空間和高性能空間。這種分類有助于在設計和運營過程中,針對不同空間的具體需求采取相應的節能措施,具體如下。

(1)確保氣候調節系統僅在必要區域啟用,減少對人工環境的依賴。普通性能空間適宜布置在氣候條件良好的位置,確保有充足的自然通風和光照;對性能要求不高的空間(如衛生間、樓梯間等),可以布置在東西向以避免西曬對主要使用空間的影響,或者北向以抵御冬季西北風;高性能空間或主要使用空間對熱環境、人工能耗系統的依賴性較高,適宜布置在與自然環境隔離的區域,利用低性能和普通性能空間的布局為其提供更優的環境條件。

(2)合理規劃布局相同功能或相同性能區域,達到降低能耗的目的。控制相同功能或相同性能空間在建筑中的相對位置關系,同層或分層布置、通高或錯層布置,實現同類空間能源效率得到優化配置。相同性能空間集中布置示意圖如圖8所示。

圖8 相同性能空間集中布置示意圖

(3)為了實現節能,普通性能空間可以根據熱量需求選擇靠近熱源的位置以獲取熱量,或遠離熱源以降低溫度。普通性能空間應優先考慮利用自然通風和自然光照。可以將普通性能空間安排在建筑的外圍,以獲得良好的采光和夏季風;或將普通性能空間設計成開放式平面,靠近中庭、邊庭、天井等垂直通風空間,以增強自然通風效果。

2.1.2 項目實踐

醴陵華瓷匯總部大廈位于湖南省醴陵市華瓷匯產業園區內,總部園區為展銷研一體的融合性產業園區。項目為一期工程,以研發、辦公為主要功能,為園區智力之源。本項目設計為巨構形板式建筑,高度集中資源,提升使用效率;同時外立面呈現一張世界最大的色譜以及一副世界最大的模具,體現企業文化內涵;通過室內空間組織布局,打造多元綠色共享空間,塑造了國際化、科技化的品牌企業形象。

(1)立體組合

本項目內部設有多個挑空開放共享空間,并通過平層通廊連接外部,形成了空間豐富、綠色舒適的共享內庭。從功能上,共享內庭為共享辦公、多樣化活動提供了靈活的共享空間;從氣候性設計上,立體組合中庭,連通南北,通過采光中庭、通風陽臺與外界氣候進行可調節交換,夏季通風散熱、冬季保溫,減少原本過高中庭帶來的建筑能耗。立體組合中庭方案設計如圖9所示。

圖9 立體組合中庭方案設計

(2)平面布置

在平面布置上,整個平面面朝東南向布置,東南側大量布置辦公空間(普通性能空間),這些空間能夠獲得最佳的采光與風環境;西北向布置電梯廳、洗手間等低性能空間,冬季自身能耗需求少,同時可作為氣候緩沖腔體,起到對主要功能空間的氣候緩沖作用。項目5、6層平面圖示意圖如圖10所示。

圖10 華瓷匯總部大廈5、6層平面圖

2.2 體形系數與形體設計實踐

2.2.1 設計理念

建筑物的體形系數反映了其外表面積與內部體積的比例。為了有效減少能源消耗,理想的設計應當追求較低的體形系數。通過對單一形體的設計,可以優化建筑能耗。形體設計具有前置性,需要在設計初期統籌多方因素開展。

(1)通過單一建筑的體形系數設計,調節建筑物與室外大氣接觸的外表面積,控制建筑能耗,提高建筑效能。在夏熱冬冷氣候區域,建議采用簡潔的建筑形態,減少復雜的凹凸設計,同時確保建筑層高設置得當。以上海地區為例,對于板式建筑,建議其體形系數控制在0.35以下;而點式建筑的體形系數則不應超過0.40。這樣的設計有助于實現更高的能效和建筑效能。

(2)綜合考慮建筑體形系數和方位布局的同時,可采用局部形體變化減少建筑能耗。采用架空結構提升建筑高度,在雨季有效防止潮濕并降低通風系統的能耗。設計包含熱緩沖能力的外廊和過渡空間,以調節室內外的溫度差異。調整建筑的傾斜角度,實現自然遮陽,減少直射日光帶來的熱量。此外,設置垂直通風井也可促進建筑內部的空氣流通和熱壓通風,進一步提高建筑的自然通風效率。

(3)可變體形系數是一種建筑設計概念,它允許建筑物的外形在一定程度上根據環境條件或使用需求進行調整。這種設計策略旨在通過改變建筑的外表面積和形狀,以響應不同的氣候、光照、通風和能源效率需求,從而優化建筑的整體性能。夏熱冬冷氣候區可充分利用其特色進行可變體形系數設計,靈活調整不同季節建筑能耗,精準優化建筑能效。

在進行建筑形態設計時,除非有特定的功能需求,否則應避免設計過高的建筑空間,避免造成不必要的空間浪費。若建筑空間的高度過高,會導致熱空氣上升而冷空氣下沉,這樣的自然對流現象會顯著降低空調和供暖系統的效率,還會影響室內的舒適度。通過合理控制建筑的層高,不僅可以提升能源使用效率,還能有效降低經濟成本。

2.2.2 項目實踐

建科中心位于上海市建科大廈徐匯科技園區,是一幢總部辦公樓,通過主動技術與被動技術的結合,打造上海市零碳辦公園區綜合改造技術示范項目。方案設計階段通過形體架空、建筑自然采光與自然通風、太陽能光伏一體化示范、建筑整體氣密性控制、高性能圍護結構等手段,實現低碳、健康、舒適的設計目標。

(1)形體設計。本項目采用底層架空、下沉廣場的形體設計手法,對于通風散熱極為重要的夏熱冬冷地區極為有效。同時,在建筑高度密集的中心城區,將底層空間讓出為廣場,也極大地提高了室外空間使用舒適度。

項目中的下沉廣場利用上部建筑遮風擋雨,地下餐廳全面采光通風,冬夏兩季降低開放性,減少照明能耗;過渡季增強開放性,減少照明與通風能耗,同時營造豐富的室內外使用空間。首層架空內退處理,增補核心廣場空間,提升視覺通透性。項目底層架空效果圖如圖11所示。

圖11 建科中心底層架空效果圖

(2)高性能圍護結構。相對公共建筑,本項目采用高性能圍護結構,具體如表2所示。屋面熱工性能有效提升超70%、外墻熱工性能提升近60%、外窗熱工性能提升近40%。25% 的外墻采用超高性能混凝土(UHPC)、預制裝配式外墻。

2.3 外遮陽界面設計實踐

2.3.1 設計理念

建筑設計中,建筑界面是指建筑與外界環境相接觸的表面,包括外墻、屋頂、窗戶等。氣候性界面則特指這些界面在設計時考慮到氣候因素,以適應特定的氣候條件,提高建筑能效與舒適度。氣候性界面主要涉及隔熱保溫、通風遮陽、防水防潮、界面熱惰性、界面綠化與可調節界面等。外遮陽界面可采取的措施如下。

(1)夏熱冬冷地區夏季溫度高、冬季溫度低,建筑能耗主要來自制冷和采暖。設置可變遮陽系統(如百葉窗、遮陽簾等),可根據太陽輻射的強度和室內外溫度變化自動調節遮陽設施,以減少夏季制冷能耗和冬季供暖能耗。

表2 建科中心采用的圍護結構類型與節能性能

(2)方案設計階段,應結合模擬和節能設計要求對各朝向的外窗綜合遮陽系數進行計算,重點對輻射得熱量較高的區域進行遮陽設計分析。同時,注意對重點區域的防雨設計,結合建筑類型和功能,在建筑屋面、主要出入口、窗口處設計挑檐或者雨篷。通過玻璃自身遮陽、遮陽構件及垂直綠化的外遮陽方式降低夏季太陽輻射得熱,同時兼顧冬季室內得熱。

(3)針對夏熱冬冷地區的氣候特點,墻體垂直綠化優先設置在西向外墻,其次為東向和南向。該氣候區的垂直綠化宜選用落葉型植物,夏季可實現良好的遮陰作用,冬季落葉后又可使陽光照射到墻面,增加得熱。

2.3.2 項目實踐

綠方中心是中英兩國在低碳領域合作的重要項目,總建筑面積為11859.29m2。設計團隊以 “綠色節約、低碳生活”的可持續發展觀為設計理念,通過采用太陽能利用、立體綠化等先進技術,使其成為集“現代、高科技、節能”為一體的綠色建筑。

(1)可變體形系數

項目通過室內景觀花園窗戶的開啟和關閉來改變不同季節建筑體形系數,減少建筑本體能耗需求。冬季通過關閉景觀花園窗戶以減小體形系數,花園作為空調過渡區,降低主要使用空間熱流失。夏季通過開啟花園窗戶以增大體形系數,加快空間散熱效果,同時作為室外空間調節室內熱舒適性。

(2)復合遮陽體系

在景觀花園中設置電動可調磨砂玻璃外遮陽,并根據日照高度調整角度。條窗外設置竹木板遮陽。與建筑整體效果相呼應。建筑3 層以上挑空,為1、2層提供一定建筑自遮陽,復合遮陽體系示意圖如圖12所示。同時采用屋頂綠化、爬藤等垂直綠化、復層綠化以及室內景觀花園來提升建筑品質。項目場地綠地率達36.9%,屋頂綠化率達到50%。綠化物種選擇適宜當地氣候和土壤條件的本地物種。

圖12 復合遮陽體系示意圖

3 結束語

長期以來,我國的建筑體系以低舒適度和高耗能為主,但隨著社會的發展和人們生活水平的提高,人們對建筑的性能提出了更高的要求。因此,推動綠色建筑的發展,提高建筑的舒適度和節能性能,成為當前建筑行業的重要任務。

在建筑設計的過程中,設計師扮演著至關重要的角色,不僅需要考慮建筑的功能需求和美學要求,還需要充分平衡各種設計輸入條件與建筑成果需求之間的關系。面對復雜的氣候條件和各種功能需求,因地制宜融合被動式綠色建筑設計技術,使其真正達到適用、健康、舒適、節能。

聲明:本站所有內容,凡注明來源:綠建之窗”或“本站原創”的文字、圖片等,版權均屬本網所有,其他媒體、網站等如需轉載、轉貼,請注明來源為“綠建之窗”。凡注明"來源:XXX"的內容,為本網轉載自其他媒體,轉載目的是傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵權,也請第一時間聯系我們。對不遵守聲明或其他違法、惡意使用本網內容者,本站保留追究其法律責任的權利。管理員QQ: 4993067 32533240,緊急聯系方式:13693161205。

- 相關文章

-

-

09-08一文總結:為什么要做 LEED?

-

09-06一文讀懂美國LEED綠色建筑認證

-

09-05美稷"樹屋"的LEED和WELL可持續設計

-

09-05用漫畫來解釋“被動房”原理

-

08-31全球最大室內滑雪綜合體耀雪冰雪世界項目中的綠色低碳技術

-

08-30上海首個全域超低能耗建筑社區(首個近零能耗工業建筑)

-

08-28極端氣候下如何設計環境友好建筑?參考這幾個項目的解決方案!

-

08-263個不同建筑氣候區的超低能耗項目

-

新聞資訊

本欄最新更新

-

11-12美麗上海建設三年行動計劃,新建居住建筑超低能耗比例超過50%

-

11-10綠·碳·慧 | 一圖讀懂 | 全面實行排污許可制實施方案

-

11-09“負碳”關鍵技術有哪些?

-

11-04《美麗上海三年行動計劃》發布:新建居住建筑超低能耗比例超過50%

-

11-03黎民綠建:低碳技術創新 締造綠色建筑未來

-

11-03鄭柵潔:加快經濟社會發展全面綠色轉型

-

11-02國家發改委等六部委聯合發文推廣使用空氣能熱泵!

-

11-02推動既有建筑屋頂加裝光伏,六部委發文推動實施可再生能源替代行動

-

11-01《生物多樣性公約》第十六次締約方大會(COP16)“中國角”活動正式開幕

-

10-30《上海市綠色建筑條例》公布,2025年1月1日起施行

本欄推薦

閱讀排行

通信地址: 北京市豐臺區汽車博物館東路1號諾德中心2期6號樓1201 郵編:100070 網站合作:QQ:1658253059 電話: 13693161205 18501126985

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計