-

【分享】中國傳統建筑風格八大派系之:竹樓,西南民居的前世今生

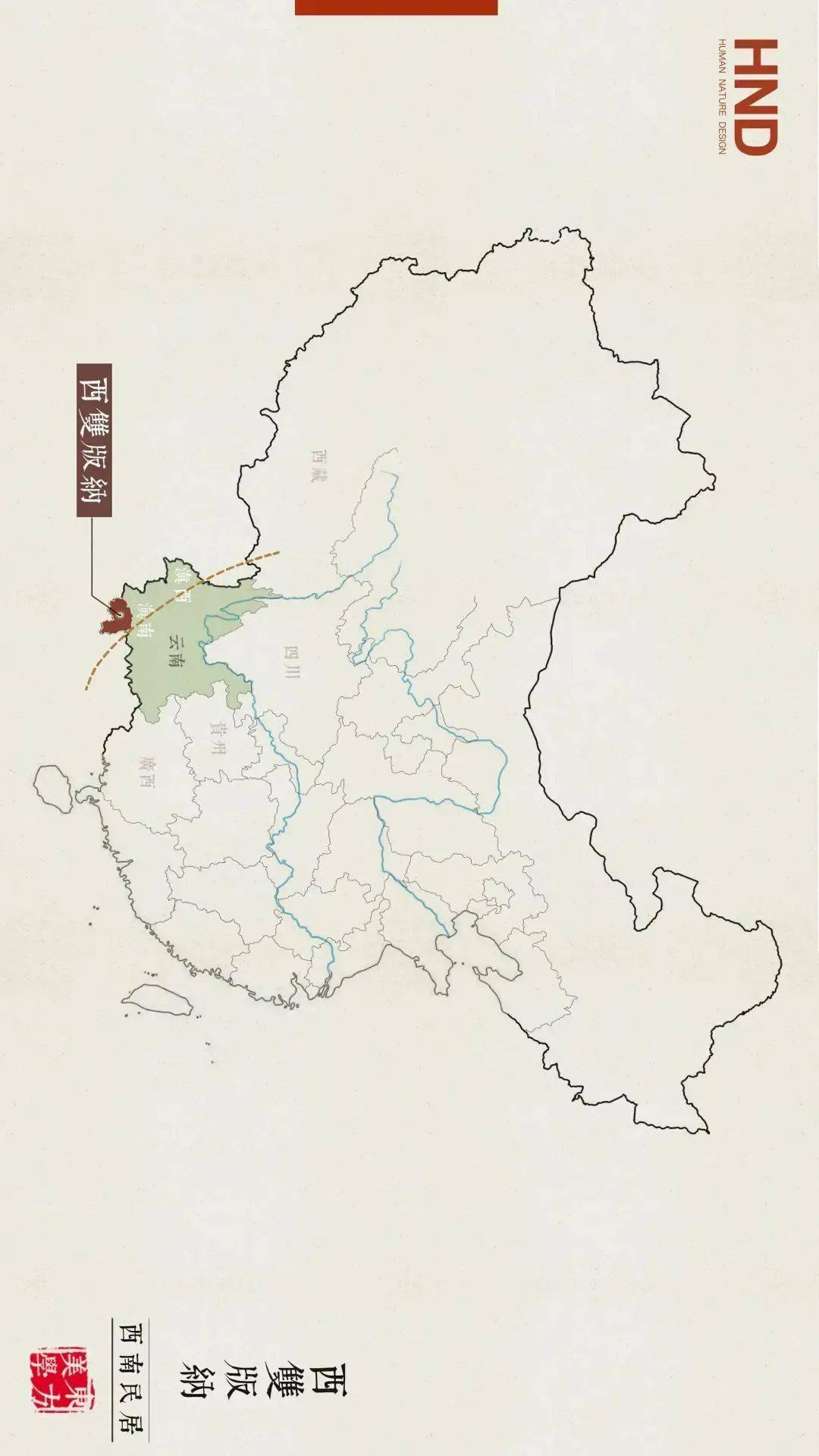

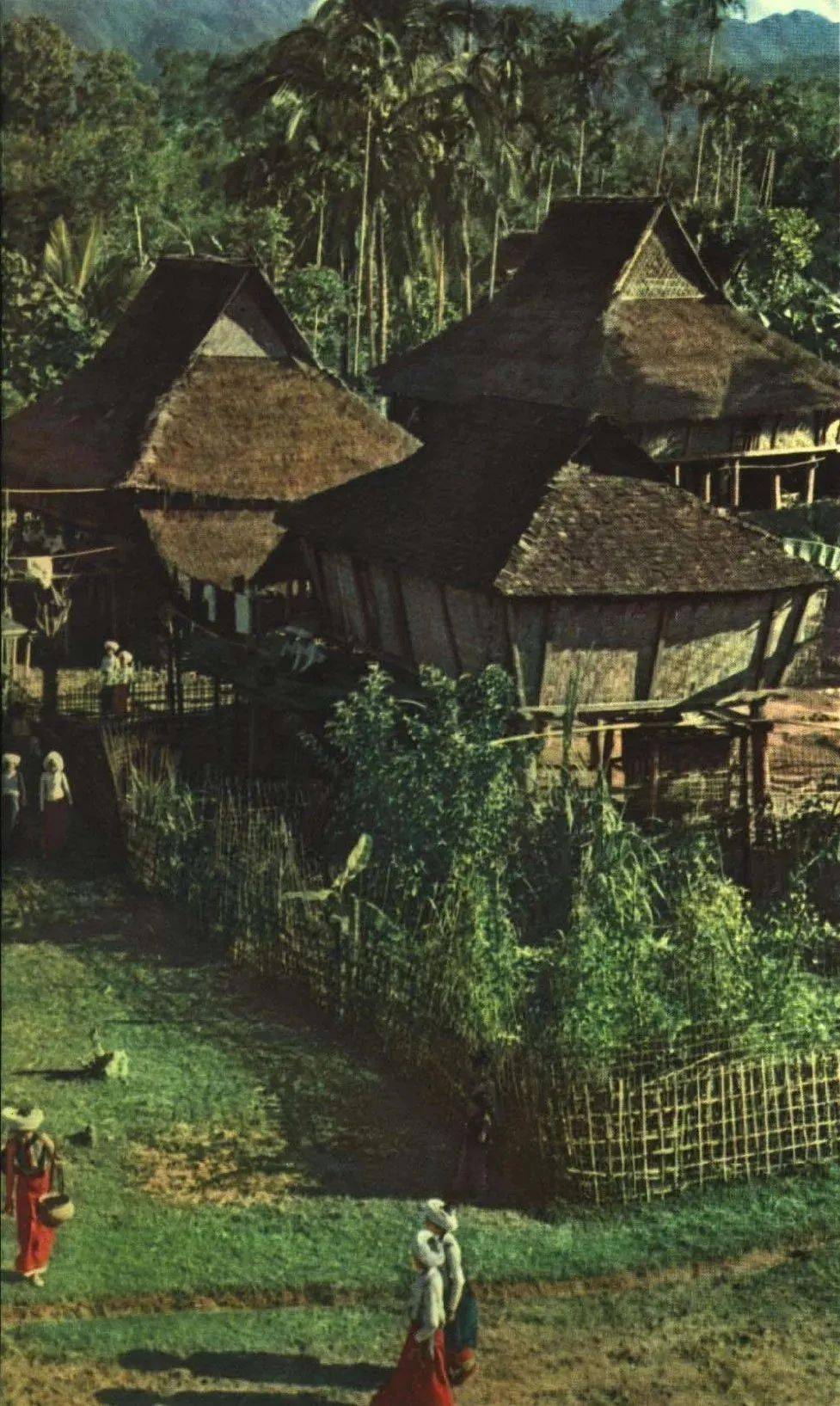

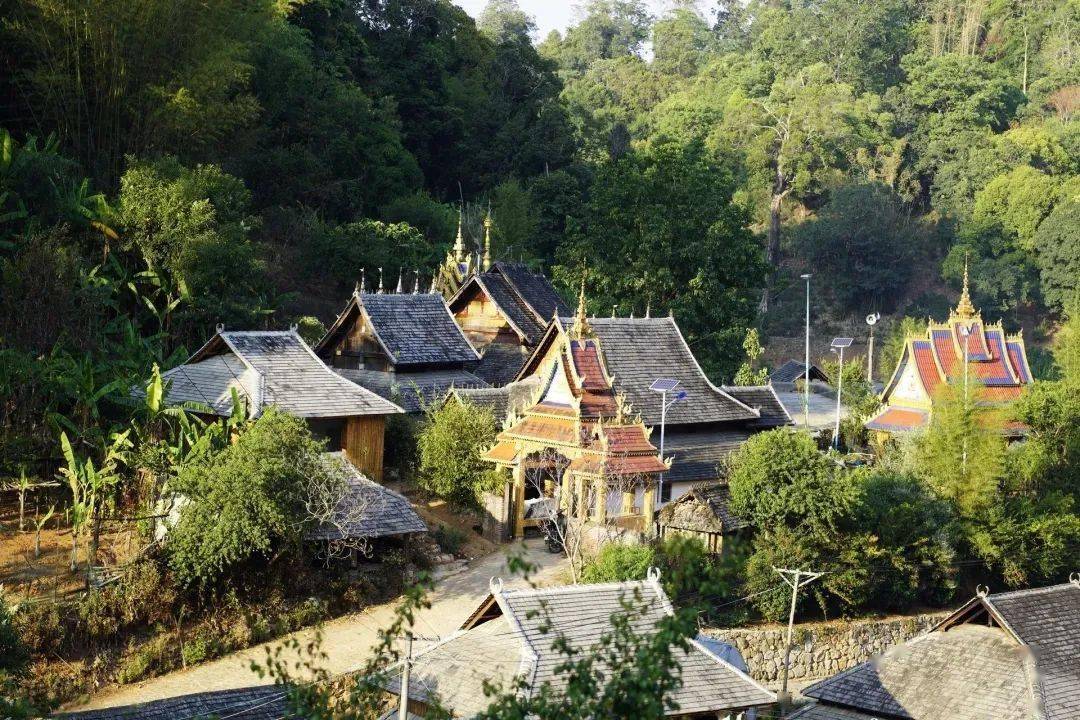

時間:2022-09-30 17:09:37 作者:GBWindows 來源:行業網站 閱讀:3700內容摘要:中國傳統建筑風格八大派系之:竹樓,西南民居的前世今生綠樹環繞一碧千里的云貴高原上隱匿著一種原始古樸的建筑▲云貴高原依山傍水鱗次櫛比風格優美造型獨特它便是竹樓▲西雙版納竹樓村落竹樓主要分布在云南西部、西南部是傣族的一種傳統民居又稱“傣族竹樓”傣族人居住竹樓的歷史已有1400多年《蠻書●名類第四》茫蠻部落.....樓居無城...中國傳統建筑風格八大派系之:竹樓,西南民居的前世今生

綠樹環繞

一碧千里的

云貴高原上

隱匿著一種原始古樸的建筑

▲云貴高原

依山傍水

鱗次櫛比

風格優美

造型獨特

它便是竹樓

▲西雙版納竹樓村落

竹樓主要分布在

云南西部、西南部

是傣族的一種傳統民居

又稱“傣族竹樓”

傣族人居住竹樓的歷史

已有1400多年

《蠻書●名類第四》

茫蠻部落.....樓居

無城郭,或漆齒

皆衣青布褲,藤篇纏腰

紅繒布纏髻....

婦人報五色婆羅

▲西雙版納竹樓

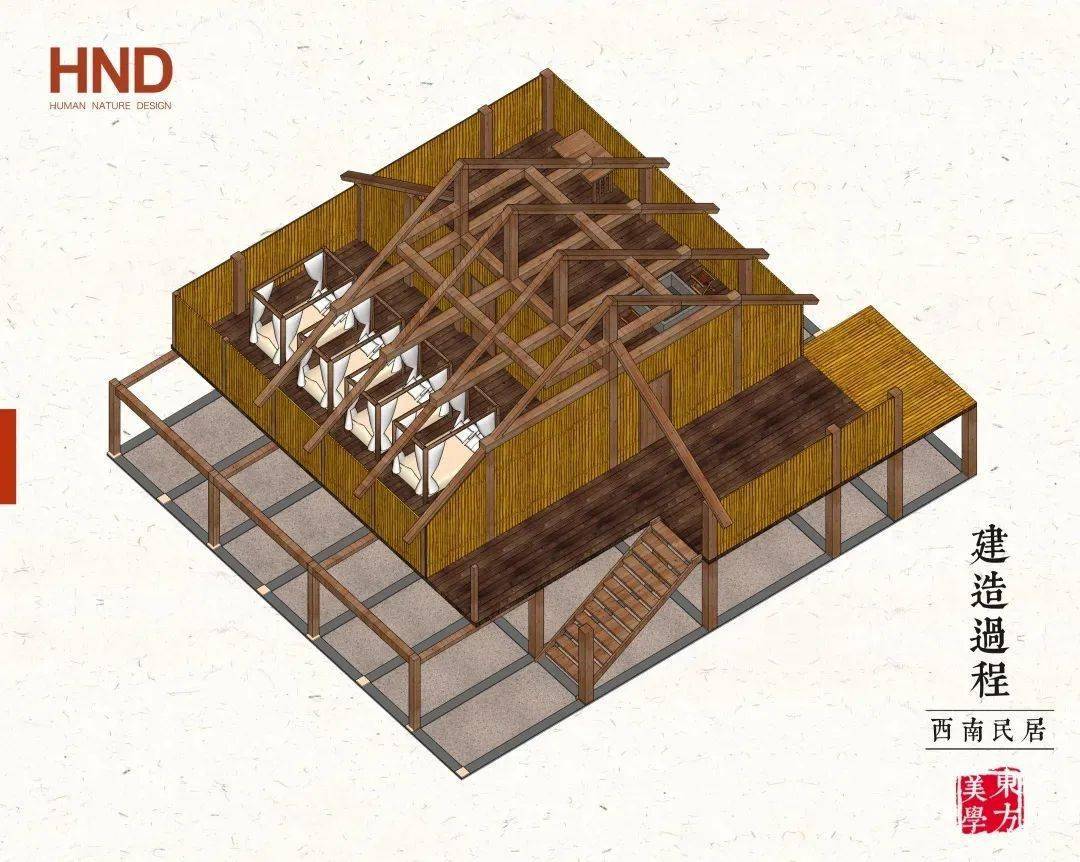

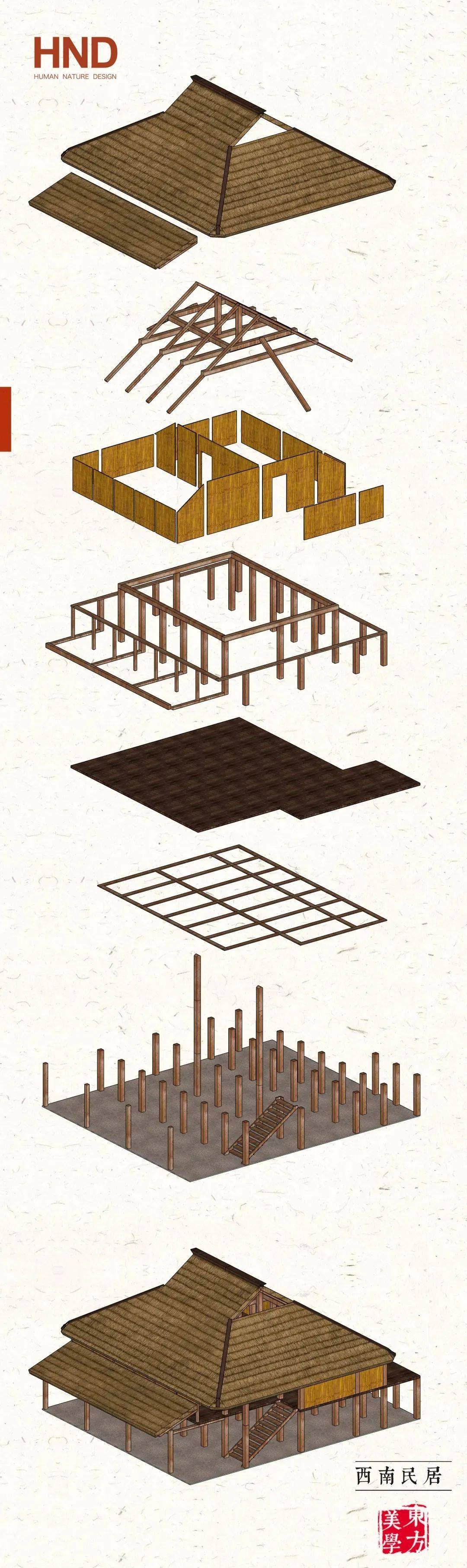

其獨特的上中下三段式結構

上:屋頂

中:生活區域

下:架空層

獨具匠心的的建造工藝

不用一釘一鉚

只用竹子搭建而成

成為了西南民居的代表

▲竹樓

傣族人為何使用竹子建樓?

竹樓又是如何搭建起來的?

01| 竹樓

起源

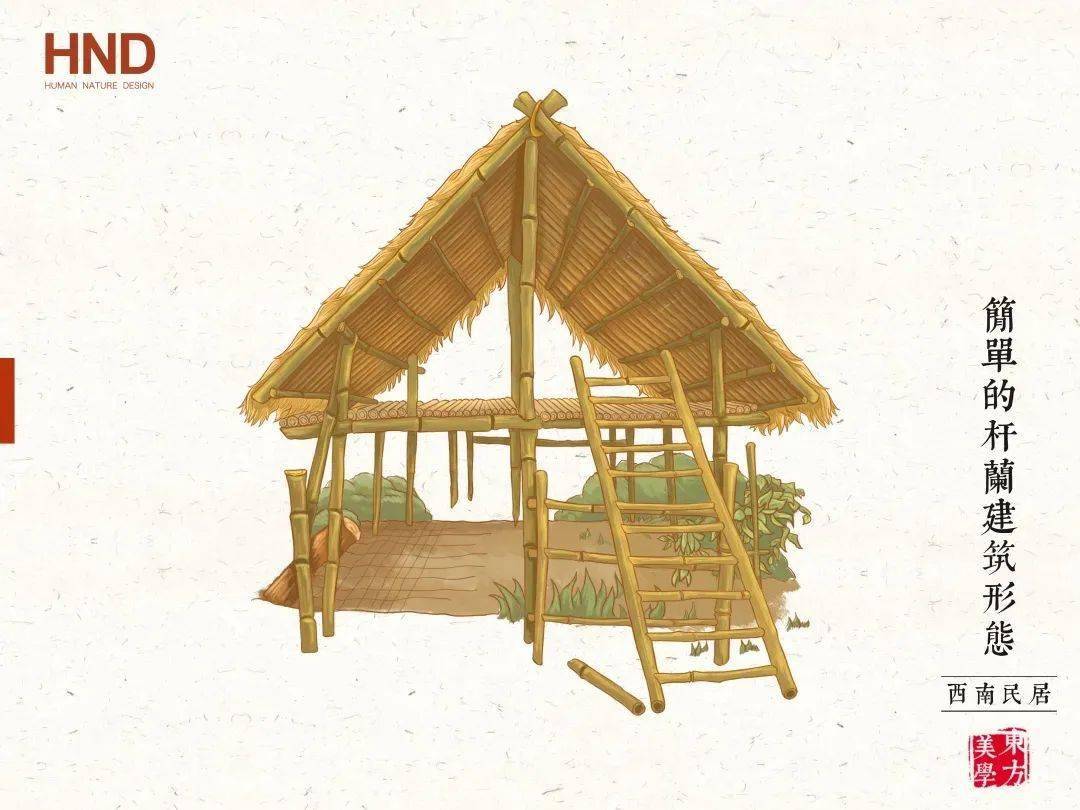

遠古時代

我國南方的

百越、百濮兩大族群

為適應

潮濕多雨

蟲蛇獸多

的自然環境

創造出“干欄式”民居

平地立柱起樓

樓分上下兩層

上層生活居住

下層架空儲物

這種“干欄式”民居

曾遍布南方

隨著歷史的發展

如今僅在西南地區

被部分少數民族所使用

▲原始竹樓村落

傣族人作為百越的后裔之一

繼承了“干欄式建筑”的布局結構

并在其基礎上升級改造

形成各式各樣的傣族竹樓

其中以西雙版納地區竹樓

最為典型

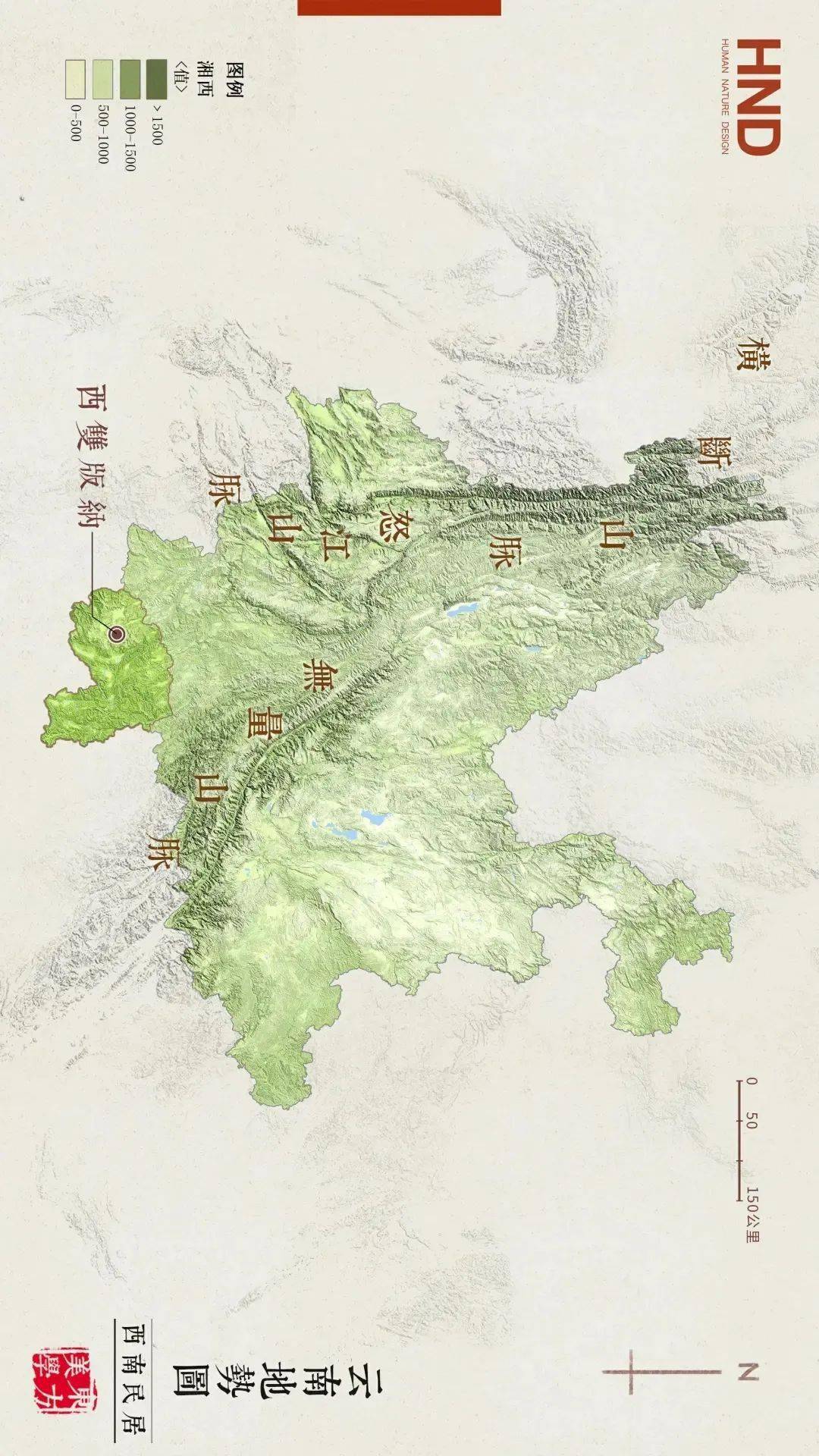

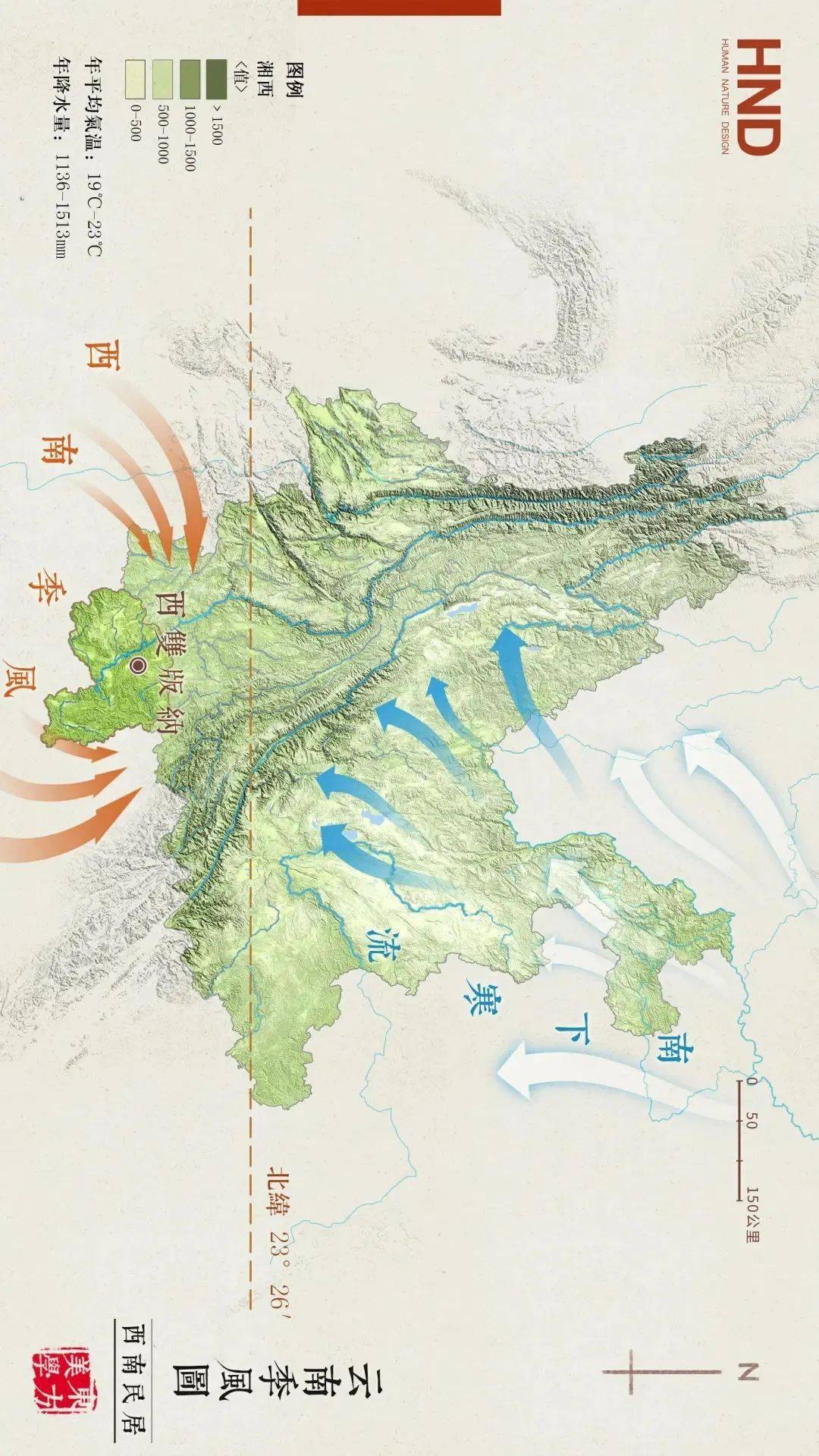

西雙版納地處

橫斷山脈南延部

左右被怒江山脈、無量山脈包圍

地形以山地丘陵為主

(約占95%

平均海拔1700米)

地勢多為被高度切割的山原地貌

瀾滄江自北向南貫穿全境

形成眾多的低地河谷地帶

海拔較低

地勢平緩

土壤肥沃

(平均500-1000米)

傣族人多在此

建樓而居

因地處熱帶北部邊緣

且北部山脈阻擋南下的寒流

南部又有來自

印度洋與太平洋的季風

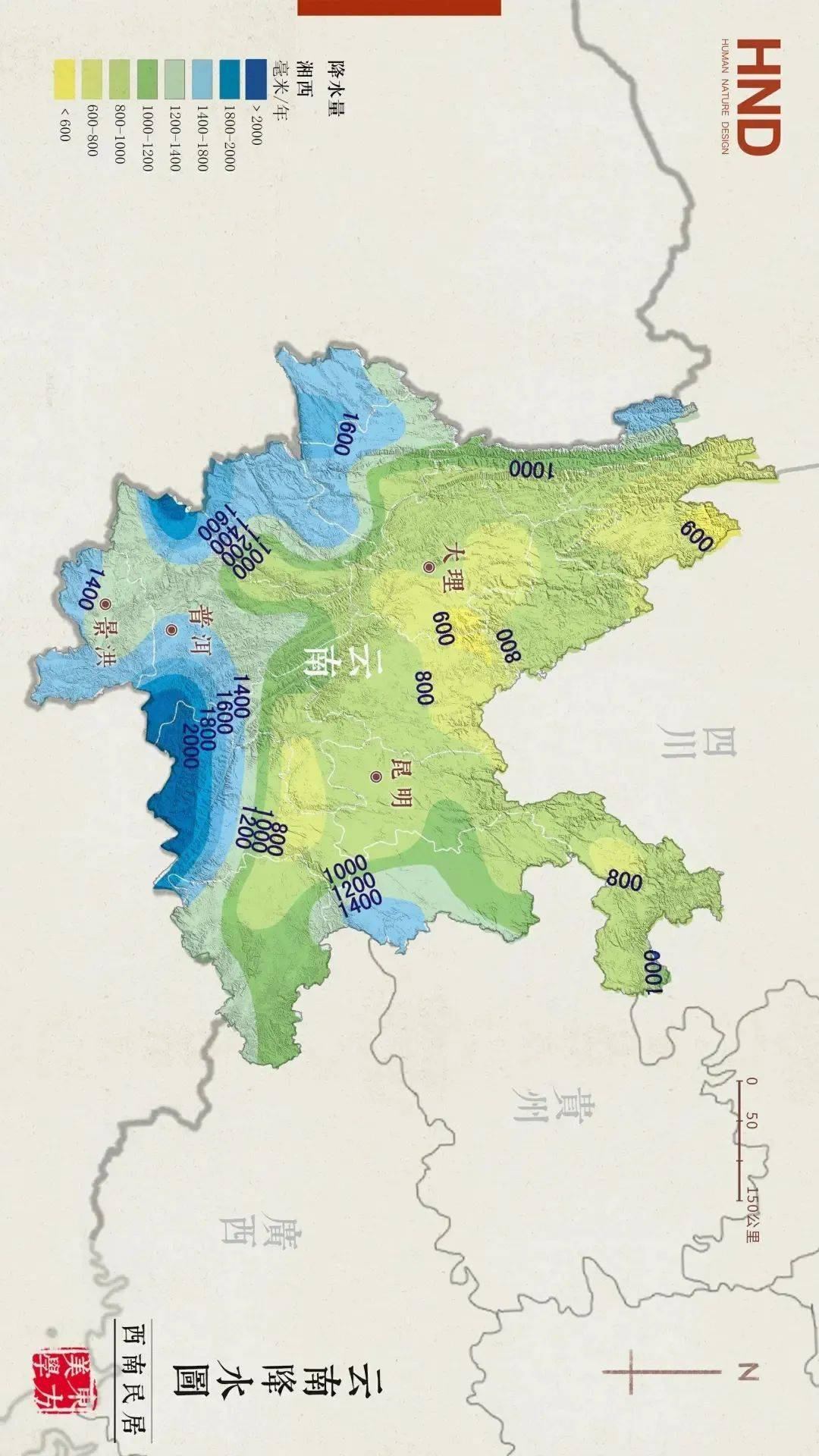

西雙版納全年高溫

降水充足

充足的光照

豐富的水資源

西雙版納植物生長繁茂

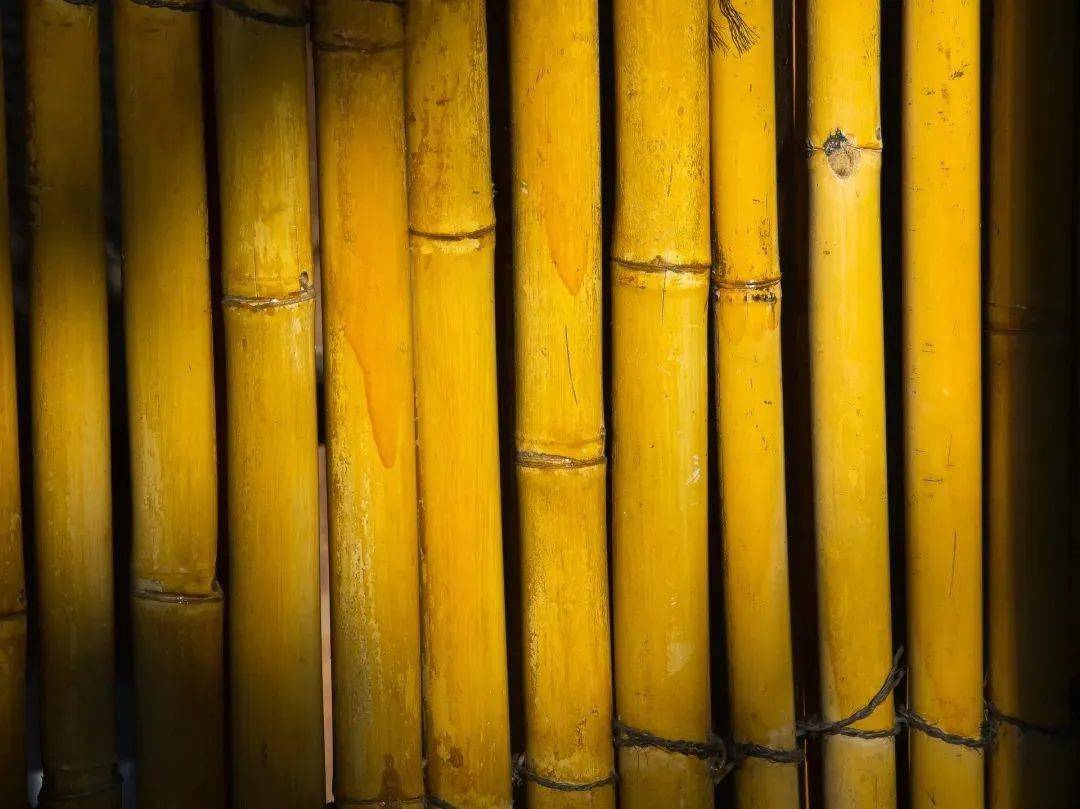

其中竹資源更甚

全州大小竹子約60余種

包括高大挺拔的龍竹

小巧秀麗的毛竹

堅硬耐腐的黃竹等

▲西雙版納竹林

竹子生長迅速

(竹子3-5年成拆

軟木25年)

易砍伐

柔韌性與抗壓性優異

是出色的建筑材料

傣族人上山砍竹

下山建樓

于河谷間

搭起座座竹樓

修葺墻瓦

勞作一生

02| 竹樓

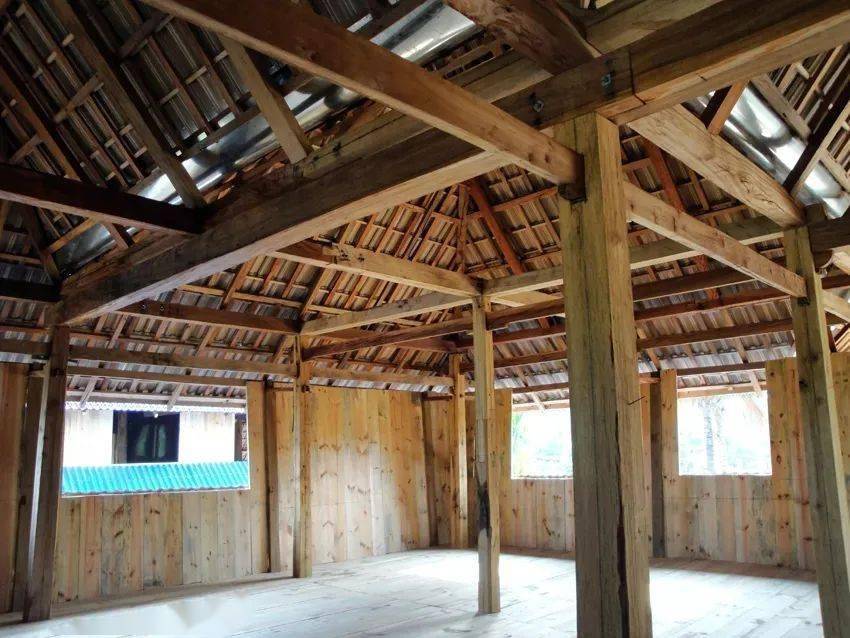

建造

傣族竹樓是

傳統的干欄式建筑

結構簡單

施工方便

其特殊的建造工藝

與選材技巧

別具一格

▲西雙版納1963年竹樓

1

建造

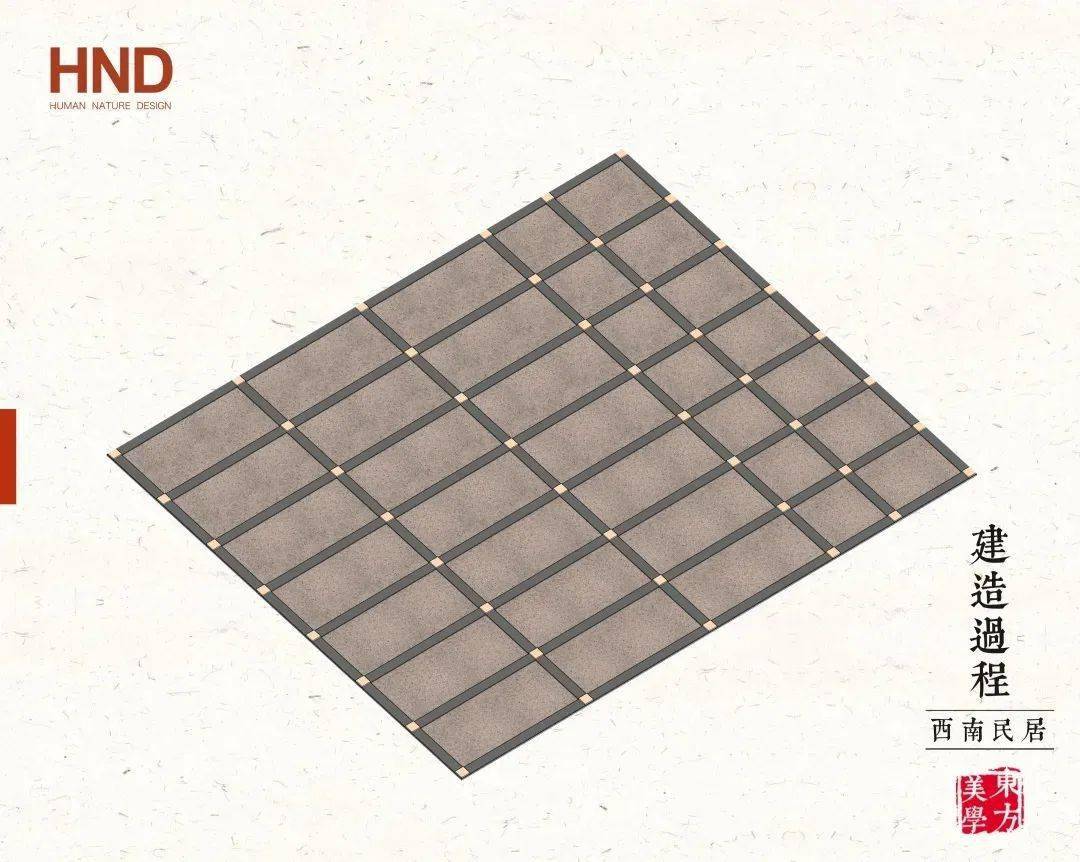

建樓前

依據竹樓大小

劃出所需區域

并將其修理平整

用細竹確定框架

▲劃出區域

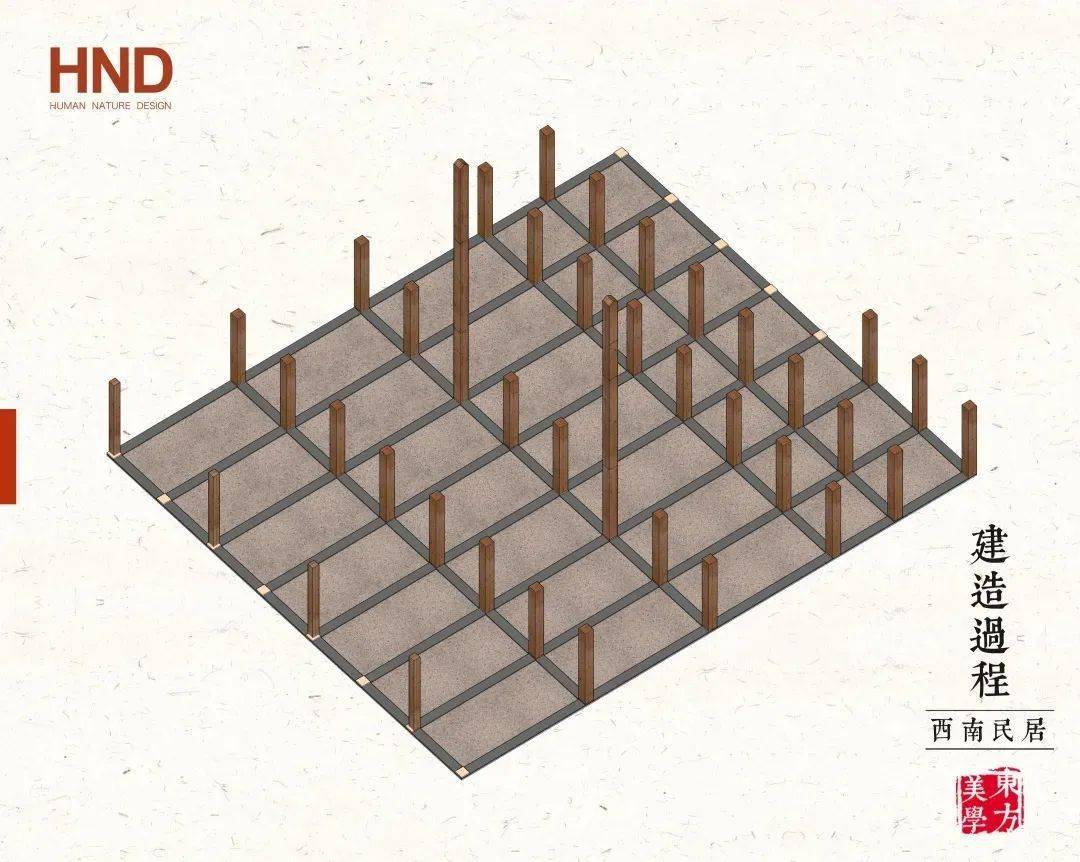

框架內以

1.5米柱距

3米列距

挖出5~6排

8~10列的柱洞

▲挖出柱洞

柱洞底部放入石質柱礎

防止白蟻咬食

木柱插入柱洞做架空層

高約1.8~2.5米

其中支撐屋頂的主柱較長

約5~7米

▲插入柱子

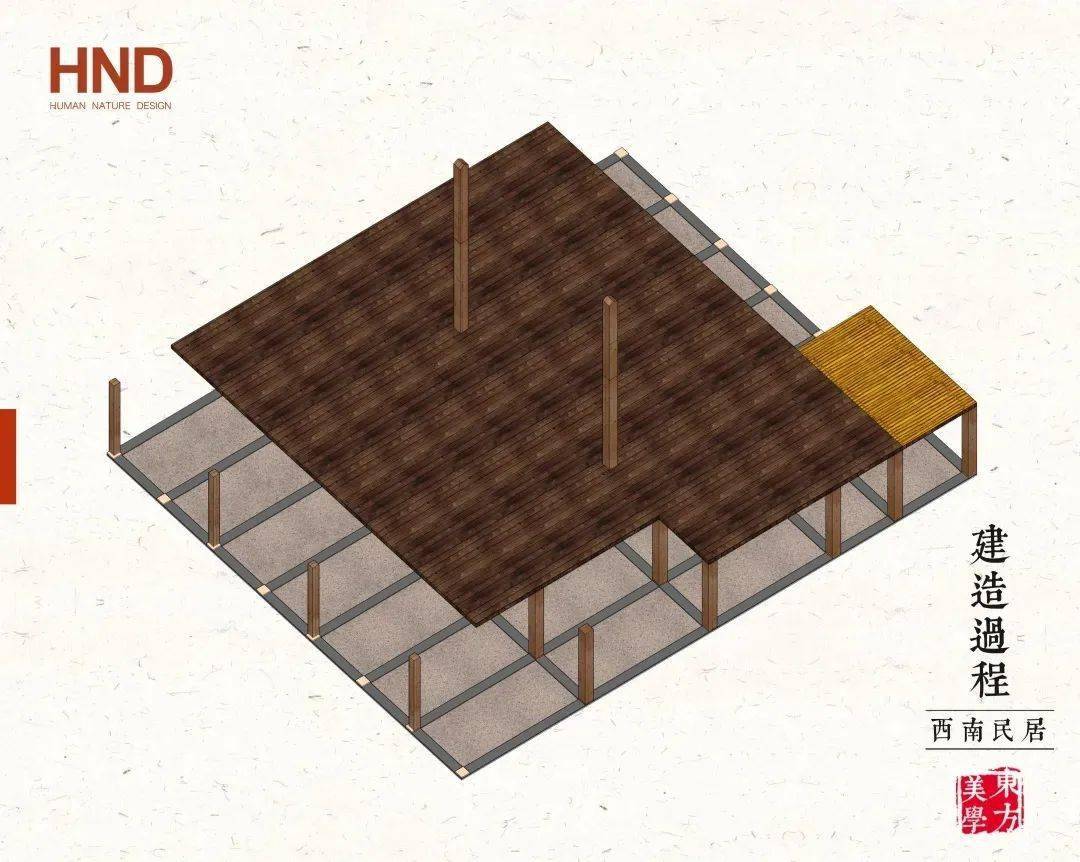

柱上以“穿斗”的形式架梁

梁上鋪竹板

形成二層生活空間

▲柱上架梁

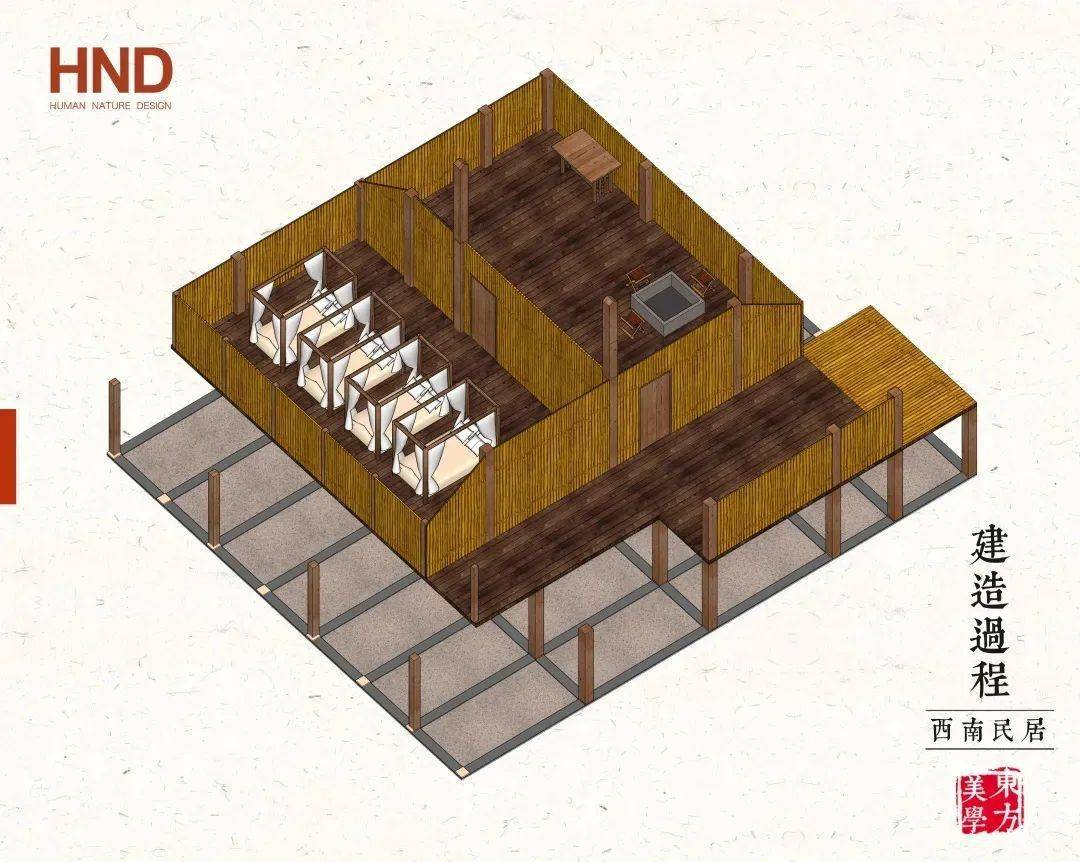

二層四周用墻圍護

墻體向外傾斜

以榫卯連接屋檐與梁

即可支撐屋檐

穩定結構

又增加屋內空間

▲確定墻面

竹樓屋頂大都采用

斜梁式結構

上部三角屋架為頂

▲頂部斜梁式架構

下部由四塊斜屋面相聯而成

屋檐出挑約0.8米

由斜墻支撐

下方設置重檐

▲架設屋頂

早期傣族人用藤蔓捆綁的方式

建造竹樓

穩定性較差

經常需要修補

隨著漢文化傳入

“穿斗”“榫卯”得到應用

竹樓的穩定性遠勝當初

▲竹樓拆解圖

2

選材

建樓的竹材

大都選用生長3、4年的老竹

且在秋冬季砍伐

此時的竹子

營養較少

不易生蟲

耐腐性較高

使用前放入水中浸泡數日

增強其抗壓性

用這樣的竹子建樓

可以數年不倒

▲雨林中竹樓

竹子依用處的不同

品種也不同

柱子與梁

選用筆直挺拔的龍竹

地板和墻

選用更為堅硬耐腐的黃竹

竹碗竹筷竹杯

則選擇小巧的毛竹

▲龍竹

▲黃竹

不同竹子相互搭配

相互交融

一座座古樸優美的竹樓

如雨后春筍般

出現在古老的西南大地上

西雙版納豐富的竹林資源

使竹樓從柱子到屋架

全由竹制

竹子竹節的特性

拼接時產生細縫

利于通風

在濕熱的天氣下

室內依舊保持涼爽

▲磚木結構竹樓

雖然材料得到升級

但傣族人為不忘竹子的恩賜

仍稱其為竹樓

并在構架上

保持傳統的三段式結構

傣族人尊重過去

期冀未來

竹樓在不斷的發展中

愈發精彩

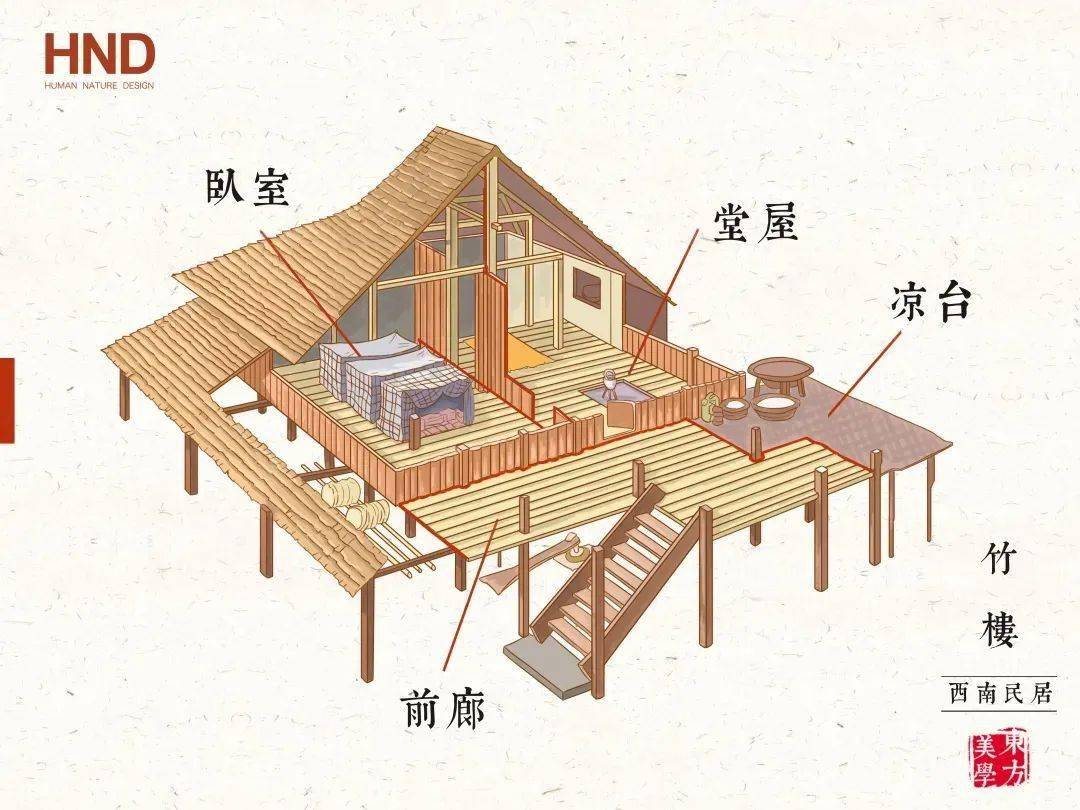

03| 竹樓

結構布局

竹樓為“三段式設計”

看似簡單

在細節上

卻蘊含著傣族人

千年的生存智慧

▲竹樓剖面圖

1

三段式結構

西雙版納氣候炎熱

雨水充沛

且傣族人喜臨水而居

因此竹樓所在地域

地表濕氣較大

時常發生洪澇

架空層很好的解決這些問題

高出地面數米

濕氣無法侵蝕

洪水無法淹沒

閑時還可做倉儲使用

▲架空層

從下層到二層

須通過一座9級樓梯

過去樓梯的級數

樓梯不設扶手

底部放置踏板

用于置鞋

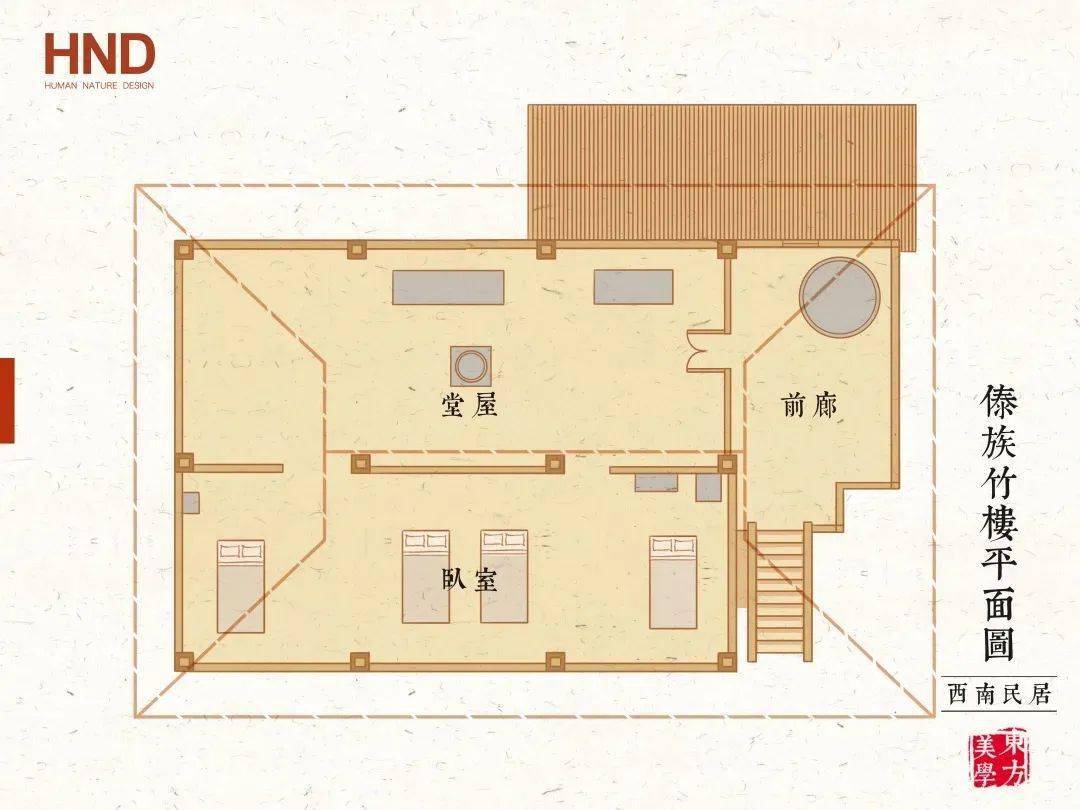

二層為竹樓的生活區域

由前廊、涼臺、正房

三個部分組成

▲竹樓二層示意圖

前廊連接樓梯

作為室內外過渡空間

有頂無墻

約有20平方大小

設長凳用于納涼、歇息

家務、貯藏之用

功能百變

▲前廊實景圖

“涼臺”位于前廊末端

竹樓南面

不設屋頂

是二層開放空間

類似于現代建筑的陽臺

傣族人在此洗衣、曬物

▲涼臺實景圖

早期傣族盛行紡織時

“涼臺”還可作為相親場所

傣族姑娘在此紡線織布

吸引傣家青年駐足觀賞

若情投意合

便是一樁姻緣美事

上層屋頂

分為不等坡兩段

上段為歇山頂

為減少暴雨對建筑產生的負荷

坡度設置較大

▲歇山頂

下段屋檐

為完全覆蓋底部空間

提供更多遮陽納涼之地

坡度設置較小

出挑較深

且多為重檐

▲重檐

屋面采用草排

或方形“緬瓦”鋪墊

緬瓦頂部帶有凸起

相互層疊形成卡扣

不易掉落

竹樓兩段式屋頂的設計

即遮陽又防水

在炎熱的西雙版納

為傣族人帶來一絲清涼

2

正房布局

正房是二層的核心區域

傣族人的衣食住行

都在這一方天地進行

正房寬敞開闊

用木墻平均分隔成

堂屋、臥室

▲平面布局圖

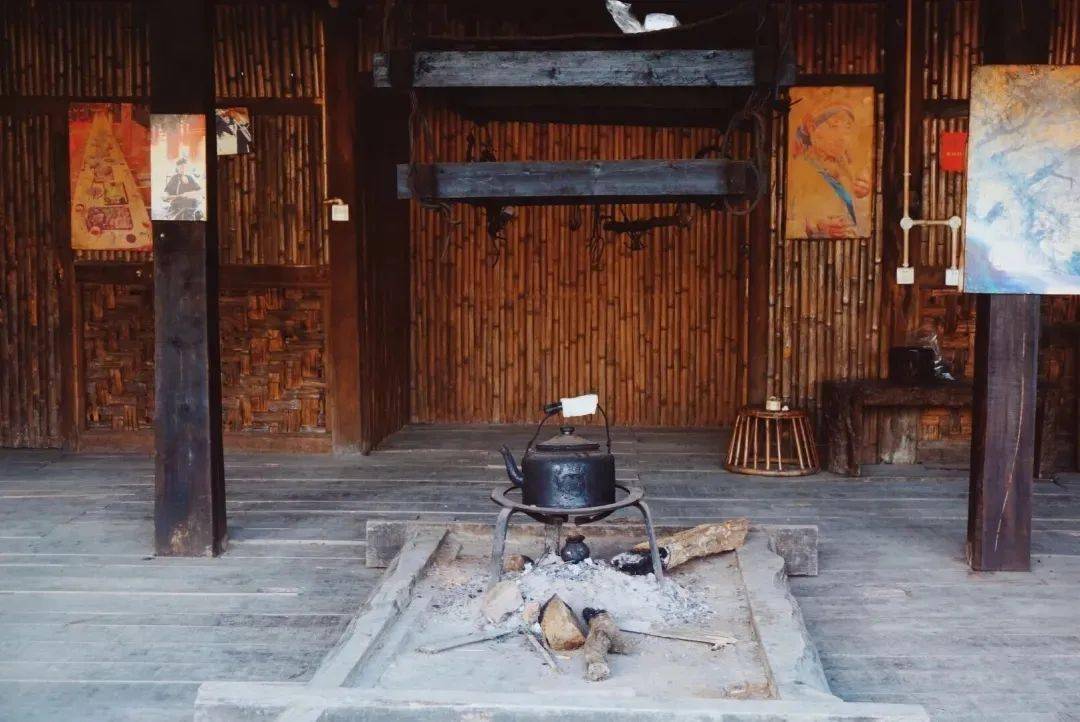

堂屋用于烹飪、進餐

接待貴客及舉辦重要活動

是室內活動中心

中央設有方形火塘

供照明、炊事、取暖之用

還可調節濕度

創造適宜的室內環境

▲火塘

自古以來

傣族人崇拜自然元素

信仰自然之神

通過祭祀火塘

祈求“神明”庇佑

這與中原人民

祭祀灶王爺的傳統習俗

不謀而合

臥室與堂屋縱向并列

內部無墻為大通間

不設門扇

用布簾遮擋

▲臥室帕墊布局

室內無床

設“帕墊”席地而臥

(傣族人對床墊的稱呼)

帕墊按長幼尊卑的順序

從內向外擺放

并且“頭朝東向”

垂直于屋脊

用紗賬分隔

分床不分間的習俗

伴隨傣族人千余年

傣族人重視隱私

除親朋好友與貴客外

其他人不能進入堂屋

臥室更是禁止任何人入內

就連已出嫁的女兒

也不被允許

04| 竹樓

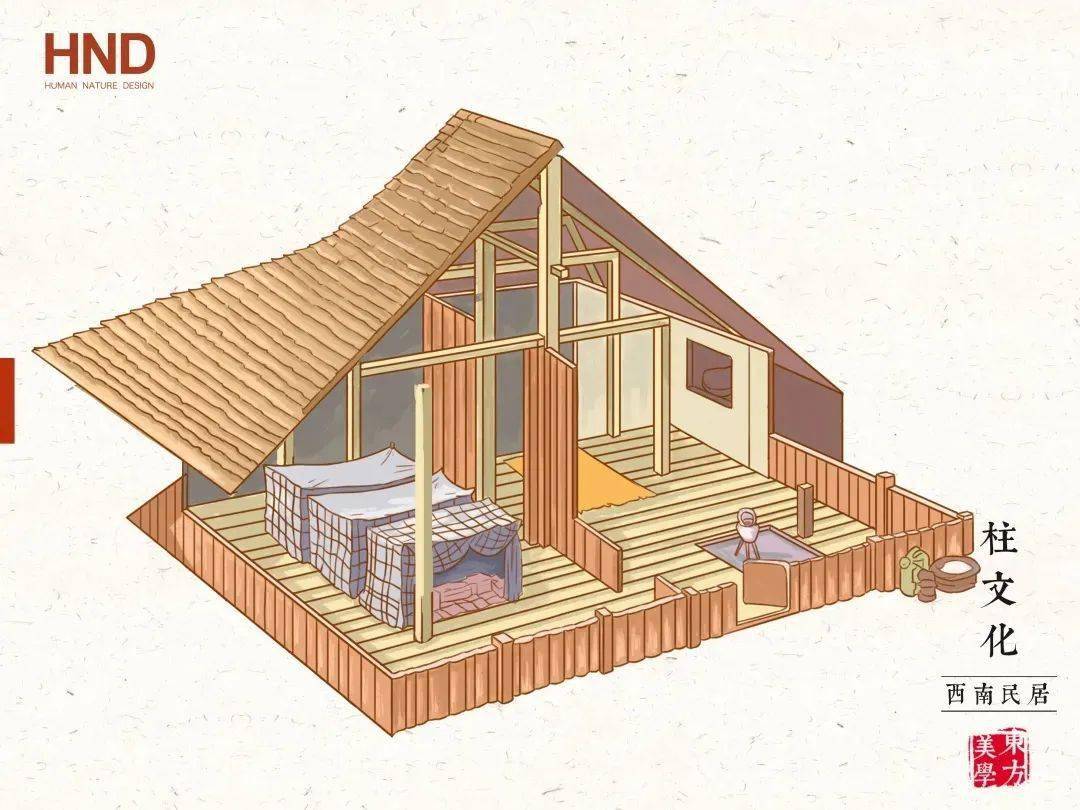

信仰文化

傣族人尊崇自然

信仰鬼神

認為萬物有“靈”

于是將信仰具象化

在木柱上刻萬物

形成最早的圖騰

隨著竹樓的興建

室外的圖騰逐漸移入室內

并被“梁、柱”取代

不同的柱被賦予不同的含義

在歷史的長河中

融合成奇特的“柱文化”

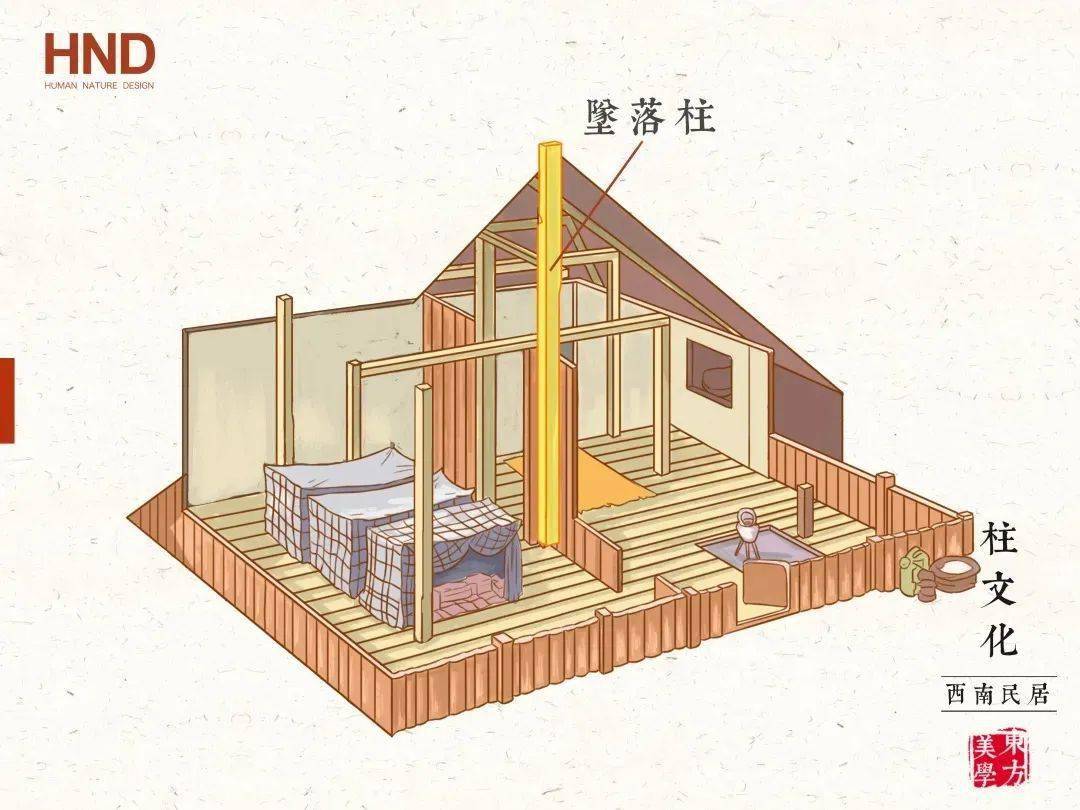

▲室內各柱

堂屋的中柱稱為“梢浪”

意為“墜落之柱”

傣族人對“梢浪”十分尊敬

不允許人靠近

也不在其上掛置器具

架空層部分也不可拴綁牲口

▲墜落之柱

只有屋中老人彌留之際

才可靠近柱子

沐浴、穿衣

最終等待升天

意為死后靈魂

通過神圣的中柱得到升華

因此又稱“升天柱”

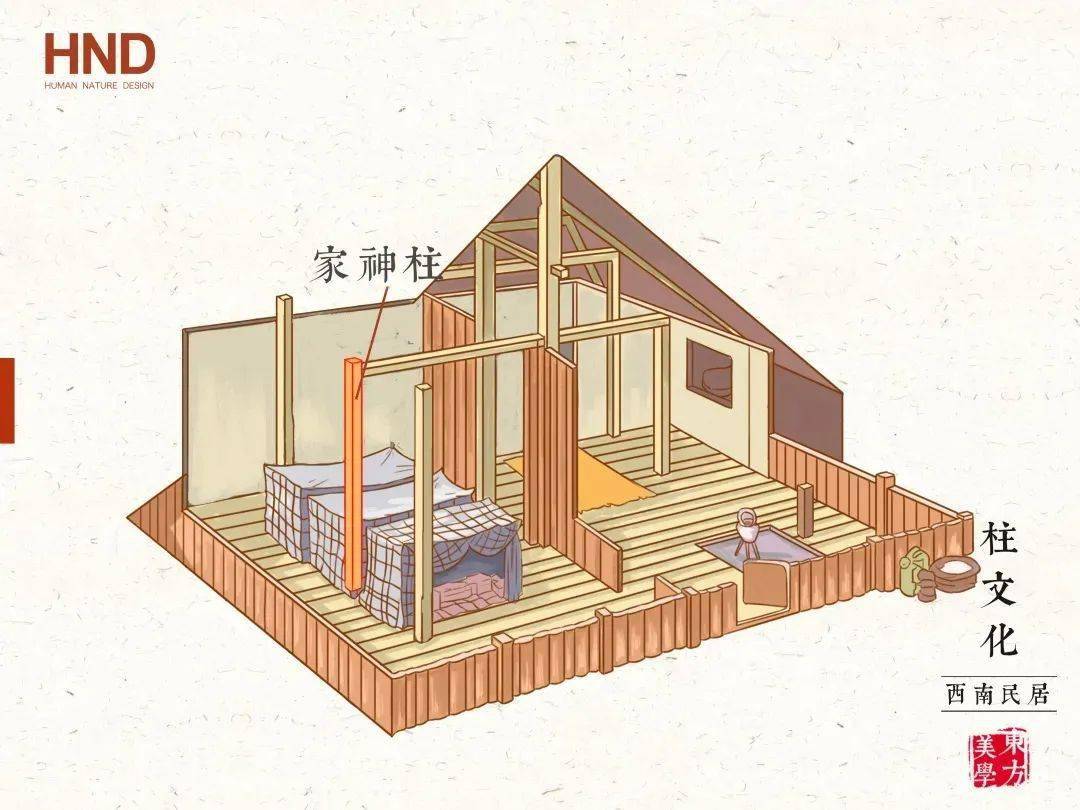

臥室中設有“家神柱”

(傣語:梢丟瓦拉很)

下方擺木板

上面放祭品

用于祭祀家神

保護屋中人員

幸福安康

▲家神柱

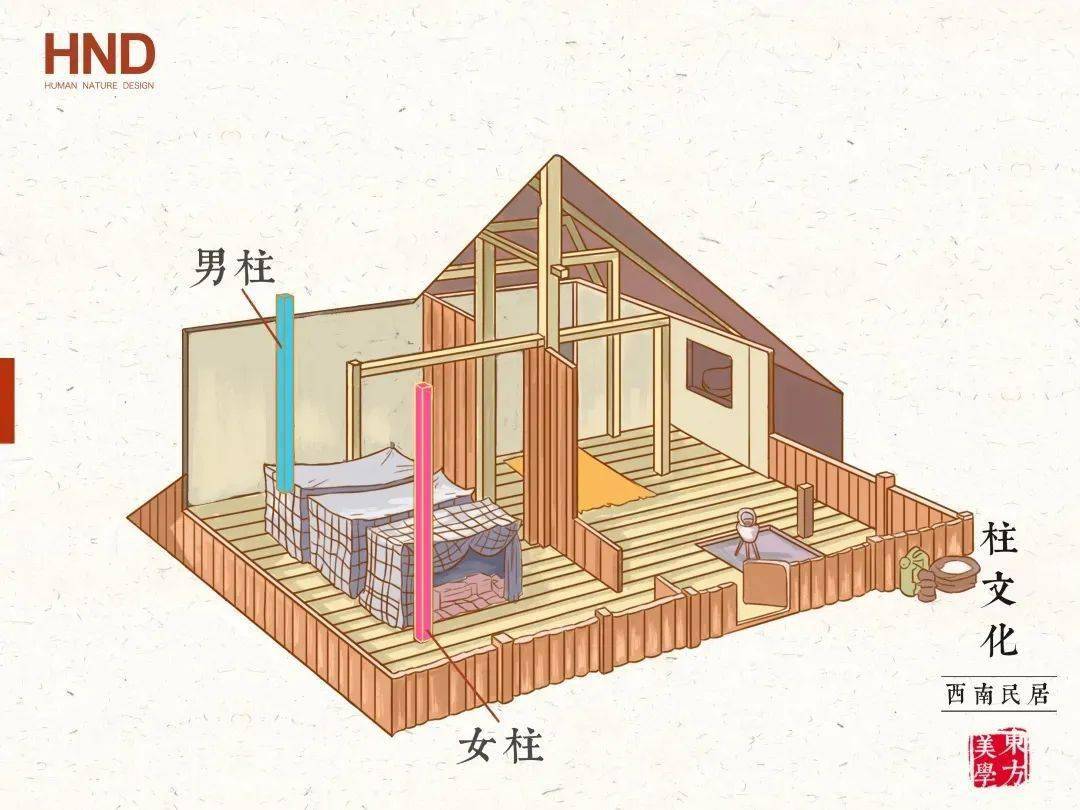

家神柱兩側設有

象征男女的

“男柱”“女柱”

寓意人丁興旺

▲男女柱

除柱子外

傣族人也在竹樓的其他位置

融入鬼神信仰

屋脊兩端交叉伸出

稱“千木”

象征“住屋之神”

同家神柱一樣

可以保護屋中人員

幸福安康

▲原始竹樓·屋脊突出處為千木

從“千木”

到“梢浪”

傣族人將祈求

安康、吉祥的愿望

寄托竹樓

將崇敬

靈魂、自然的信仰

融入竹樓

一座竹樓

便蘊藏一個民族的歷史

05| 竹樓

尾聲

不同于一馬平川

文化交流頻繁的中原

西南十萬大山

林木參天

山與山阻塞封閉

一山自成一貌

因地域文化的不同

傣族竹樓也呈現不同的發展

除西雙版納的竹樓外

還有孟連型竹樓

與瑞麗型竹樓

孟連型竹樓

主要分布在孟連地區

最大的特點是

前廊融入正房

形成橫向排列的三開間

▲孟連型竹樓

因正房不容他人輕易進入

于是將樓梯做拐角處理

并擴大轉折處平臺

用作閑談、交往

休息的場所

注重隱私的理念

看重交流的需求

傣族人民的居住心態

在孟連型竹樓上

達到完美的協調

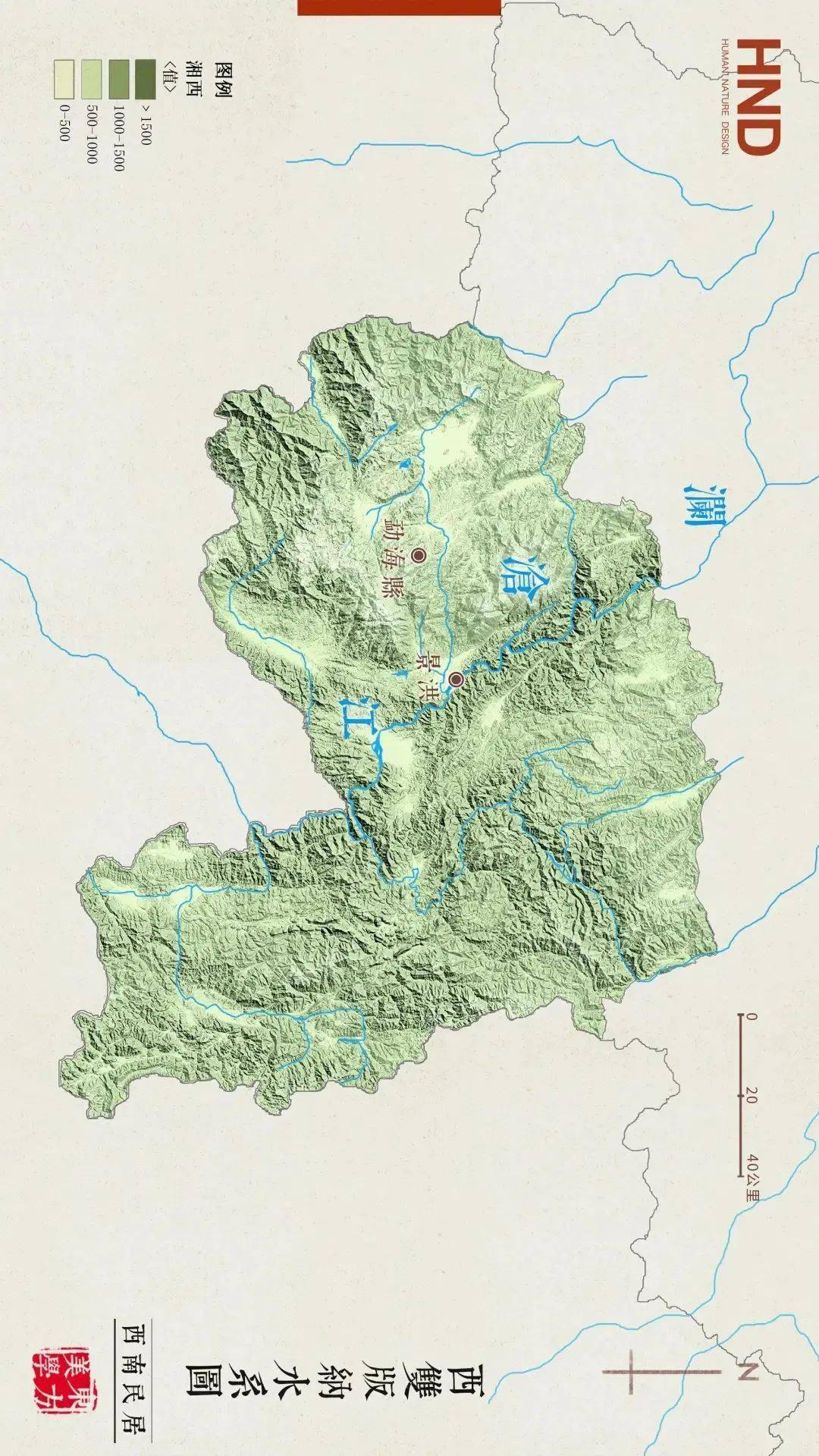

瑞麗型竹樓主要

分布在德宏州瑞麗市

因與緬甸隔水相望

境外文化交流頻繁

結構上融入了部分境外特點

善用房屋空間

▲瑞麗型竹樓·底層圍護

瑞麗型竹樓

用竹篾做墻

將架空層圍護

使其成為室內空間

倉庫、廚房設于此

瑞麗地區

冬季無嚴寒

夏季無酷暑

通風需求高于遮陽

因此多設落地窗

上下分開

可單獨開啟或封閉

▲西雙版納竹樓

頻繁的文化交流

瑞麗地區的傣族人

理性的將文化與建筑融合

建造出更適宜的居住形式

從西雙版納型竹樓

到瑞麗型竹樓

傣族人不斷利用自己的智慧

兼收并蓄

因地制宜

創造獨具特色的竹樓建筑

▲竹樓村落

深遠封閉的

十萬大山

傣族人尊重自然

創造出

與自然和諧共生的竹樓

成為自己

安身立命的根

信仰傳承的葉

在廣袤的中華大地上

不斷繁衍生息

編輯:吳寶善

插畫:鄧振雨

制圖:陳璇

剪輯/動畫:童沖 李文偉

校對:符峰肖鵬

監制:蘇蔚

聲明:本站所有內容,凡注明來源:綠建之窗”或“本站原創”的文字、圖片等,版權均屬本網所有,其他媒體、網站等如需轉載、轉貼,請注明來源為“綠建之窗”。凡注明"來源:XXX"的內容,為本網轉載自其他媒體,轉載目的是傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵權,也請第一時間聯系我們。對不遵守聲明或其他違法、惡意使用本網內容者,本站保留追究其法律責任的權利。管理員QQ: 4993067 32533240,緊急聯系方式:13693161205。

- 相關文章

-

-

09-30綠色建筑與海綿城市的相關性和統籌建設探討

-

09-30咱們身邊的建筑更“綠”更“聰明”了

-

09-30【項目】雄安新區首個零能耗建筑示范樓

-

09-302023年度西部綠色建筑國家重點實驗室 開放基金申請指南

-

09-29水資源保衛戰打響 高交會要“放大招”了

-

09-29高交會建筑科技創新展賦能智慧園區數智化

-

09-29綠標解讀|綠色建筑的共享性探索——以成都國際職教城為例

-

09-29《廣東省綠色建筑條例》

-

會員中心

本欄最新更新

-

02-05微信視頻號搶福袋腳本視頻號全自動搶福袋軟件輔助神器

-

01-042025各省基層行政(鄉鎮長街道辦主任村委會社區主任書記)名錄手機號通訊錄合集(分省)

-

01-032025全國醫院及醫療機構在職醫師名錄手機號通訊錄合集(分省)

-

01-012025全國高校(大學與高職院校)教師手機號通訊錄合集(教授副教授講師)

-

12-02懂號帝|2025各地中小學(小學初中高中中職)校長聯系方式手機號通訊錄名錄資料集

-

12-02學前教育|幼兒園園長手機號聯系電話通訊錄集(2025)

-

12-022025各地基層(鄉鎮、街道、村、社區)公職人員通訊錄集

-

12-022025大學及職業技術學院在職教師(教授副教授講師)聯系方式(手機號)匯總

-

12-01各地高校教師大學本科專科高職院校教授副教授講師聯系方式手機號通訊錄名錄2025

-

12-01教育圈|中小學(小初高)校長及主任聯系電話手機號通訊錄(2025)

本欄推薦

閱讀排行

通信地址: 北京市豐臺區汽車博物館東路1號諾德中心2期6號樓1201 郵編:100070 網站合作:QQ:1658253059 電話: 13693161205 18501126985

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計