-

建筑空間設計的氣候性探討

時間:2014-01-31 21:05:46 作者:綠建之窗 來源:綠建之窗 閱讀:1878內容摘要:建筑空間設計的氣候性探討陳濤指導教師:楊柳專業:建筑技術科學學號:0502240326摘要:本文探討了建筑空間設計與氣候因素的關系,著重討論了傳統建筑的空間設計的“氣候性”以及現代建筑中的幾個建筑實例。關鍵詞:空間設計,氣候性,傳統民居現代建筑建筑是人工創造的物質間,供人們生活...建筑空間設計的氣候性探討陳 濤指導教師:楊 柳專業:建筑技術科學學號: 0502240326摘要:本文探討了建筑空\x00設計與氣候因素的關系,著重討論了傳統建筑的空間設計的“氣候性”以及現代建筑中的幾個建筑實例。關鍵詞:空間設計,氣候性,傳統民居現代建筑建筑是人工創造的物質空間,供人們生活、工作、學習,建筑空\x00不僅要滿足這些基本的需要,同時隨著人們物質生活的提高,對藝術和審美的需求越來越占據重要的位置,這無疑就更加使人們忽略了自然等客觀條件的約束。而黃土高原的窯洞建筑和老北京的四合院建筑則向人們展示了建筑發展另一個方向:建筑的可持續性。但是,這些建筑如果我們近\x00離去感受的話,它們的空間設計、建筑的細部無疑都滲透著文化的氣息,滲透著它們的藝術感染力。空間設計的主要目的是創造一個三度空間,本文引用“氣候性”這樣一個詞,本意是指空間設計與自然氣候的關系,為了方便,簡稱為氣候性。其實在中國古代的哲學思想里,就有說“夫大人者,與天地合共德,與日月合共明,與四時合共序,與鬼神合共吉兇”。儒家崇尚“天人合一”;道家推崇“自然無為”。天也,自然也。不論是儒家的“上下與天地同流”(《孟子·盡心》),還是道家的“天地與我并生,而萬物與我蛞弧保ā蹲子·齊物論》),都把人和天地萬物緊密地聯系在一起,視為不可分割的共同體。如果這樣,在古代人們已經有意識的在建筑上體現了氣候性。而就空間設計而言,更是如此。 圖1陜西北部的窯洞建筑[2]一、四合院建筑四合院建筑是根據中國古代風水理論設計的[1],按古典風水的定義解釋:生態之氣被風散開被水束縛,聚集生態之氣并用風水來保持,四合院正是這種思想的體現。四合院的建筑空間特點如下:環繞天井/的建筑阻擋外界污染進入室內,以保持室內空氣的潔凈,而開敞的庭院可以接受陽光,雨水,新鮮空氣(如圖2)。根據道爾頓定理,對于某種氣體i,dpi=-ρigdh在體積容量中,服從狀態方程:pi=ρi RT/μi,于是有:dpi/pi=(-μig/RT)dh積分,取T=常數,得pi= p0ie-μigh/RT考慮氣體的壓力pi與濃度ni成正比例,有ni=n0ie-μigh/RT;ni、n0i是分子量為μi的空氣氣體分別在地面和高度h處的濃度;當μi增加時,濃度會增大,ni隨高度增加而迅速減少。對與灰塵分子也滿足上述公式,因此可以看出室外高處空氣灰塵分子濃度很小,空氣相對干凈新鮮。庭院里的空氣和高空空氣交換促進了四合院落內保持空氣新鮮。從建筑空間的組合上看,四合院以庭院為空間的核心,周邊布置建筑,通常是北面的房屋高大,而側房(東西兩側)較之稍低, 這主要是突出正房在院中的地位。庭院里的空氣幾乎處于靜止狀態,室外空氣不斷補充進來,而庭院空氣中的水等將上升,然后離開,重的氣體如CO2等下降到庭院的底部,和其他的污物被收集排入排水溝排走,這樣就可以使庭院里空氣始終保持新鮮。閉合的周邊建筑,使的四合院在冬天,可以有效地阻止冷風對室內的影響,而夏季,在高空的空氣溫度變化比地面小,對四合院而言,由上部空氣的溫差可以估計為70C(晴天),空氣交換好,保證了院內的空氣質量,同時室外空氣將水分帶進庭院,由于蒸發引起降溫,所以四合院的這種空間形式有具有冬暖夏涼的效果。同時,四合院在采光,噪聲控制以及利用太陽輻射等方面都有很好的效果。

圖1陜西北部的窯洞建筑[2]一、四合院建筑四合院建筑是根據中國古代風水理論設計的[1],按古典風水的定義解釋:生態之氣被風散開被水束縛,聚集生態之氣并用風水來保持,四合院正是這種思想的體現。四合院的建筑空間特點如下:環繞天井/的建筑阻擋外界污染進入室內,以保持室內空氣的潔凈,而開敞的庭院可以接受陽光,雨水,新鮮空氣(如圖2)。根據道爾頓定理,對于某種氣體i,dpi=-ρigdh在體積容量中,服從狀態方程:pi=ρi RT/μi,于是有:dpi/pi=(-μig/RT)dh積分,取T=常數,得pi= p0ie-μigh/RT考慮氣體的壓力pi與濃度ni成正比例,有ni=n0ie-μigh/RT;ni、n0i是分子量為μi的空氣氣體分別在地面和高度h處的濃度;當μi增加時,濃度會增大,ni隨高度增加而迅速減少。對與灰塵分子也滿足上述公式,因此可以看出室外高處空氣灰塵分子濃度很小,空氣相對干凈新鮮。庭院里的空氣和高空空氣交換促進了四合院落內保持空氣新鮮。從建筑空間的組合上看,四合院以庭院為空間的核心,周邊布置建筑,通常是北面的房屋高大,而側房(東西兩側)較之稍低, 這主要是突出正房在院中的地位。庭院里的空氣幾乎處于靜止狀態,室外空氣不斷補充進來,而庭院空氣中的水等將上升,然后離開,重的氣體如CO2等下降到庭院的底部,和其他的污物被收集排入排水溝排走,這樣就可以使庭院里空氣始終保持新鮮。閉合的周邊建筑,使的四合院在冬天,可以有效地阻止冷風對室內的影響,而夏季,在高空的空氣溫度變化比地面小,對四合院而言,由上部空氣的溫差可以估計為70C(晴天),空氣交換好,保證了院內的空氣質量,同時室外空氣將水分帶進庭院,由于蒸發引起降溫,所以四合院的這種空間形式有具有冬暖夏涼的效果。同時,四合院在采光,噪聲控制以及利用太陽輻射等方面都有很好的效果。 圖2四合院建筑的功能機理[1]二、窯洞建筑在我國陜甘寧地區,黃土層非常厚,有的厚達幾十公里,我國人民創造性利用高原有利的地形,鑿洞而居,創造了被稱為綠色建筑的窯洞建筑(如圖1)。窯洞一般有靠崖式芏矗下沉式窯洞、獨立式等形式,其中靠山窯應用較多,它是建筑在山坡 ,土原邊緣處,常依山向上呈現數級臺階式分布,下層窯頂為上層前庭,視野開闊。下沉式窯洞則是就地挖一個方形地坑,再在內壁挖窯洞,形成一個地下四合院。窯洞建筑最大的特點就是冬暖夏涼,傳統的窯洞空間從外觀上看是圓拱形,雖然很普通,但是在單調的黃土為背景的情況下,圓弧形更顯得輕巧而活波,這種源自自然的形式,不僅體現了傳統思想里天圓地方的理念,同時更重要的是門洞處高高的圓拱加上高窗,在冬天的時候a以使陽光進一步深入到窯洞的內側(圖3),從而可以充分的利用太陽輻射,而內部空間也因為是拱形的,加大了內部的豎向空間,使人們感覺開敞舒適。我的導師劉加平先生曾經這樣評價窯洞建筑:窯洞冬暖夏涼,住著舒適,節能,同時傳統的空間又滲透著與自然的和諧,樸素的外觀在建筑美學上也是別具匠心。(如圖4)

圖2四合院建筑的功能機理[1]二、窯洞建筑在我國陜甘寧地區,黃土層非常厚,有的厚達幾十公里,我國人民創造性利用高原有利的地形,鑿洞而居,創造了被稱為綠色建筑的窯洞建筑(如圖1)。窯洞一般有靠崖式芏矗下沉式窯洞、獨立式等形式,其中靠山窯應用較多,它是建筑在山坡 ,土原邊緣處,常依山向上呈現數級臺階式分布,下層窯頂為上層前庭,視野開闊。下沉式窯洞則是就地挖一個方形地坑,再在內壁挖窯洞,形成一個地下四合院。窯洞建筑最大的特點就是冬暖夏涼,傳統的窯洞空間從外觀上看是圓拱形,雖然很普通,但是在單調的黃土為背景的情況下,圓弧形更顯得輕巧而活波,這種源自自然的形式,不僅體現了傳統思想里天圓地方的理念,同時更重要的是門洞處高高的圓拱加上高窗,在冬天的時候a以使陽光進一步深入到窯洞的內側(圖3),從而可以充分的利用太陽輻射,而內部空間也因為是拱形的,加大了內部的豎向空間,使人們感覺開敞舒適。我的導師劉加平先生曾經這樣評價窯洞建筑:窯洞冬暖夏涼,住著舒適,節能,同時傳統的空間又滲透著與自然的和諧,樸素的外觀在建筑美學上也是別具匠心。(如圖4) 圖3 窯洞剖面形式(冬天太陽高度角比較低)

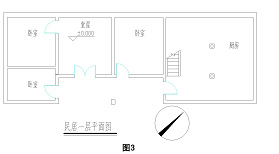

圖3 窯洞剖面形式(冬天太陽高度角比較低) 圖4 窯洞內部空間[2]如今,現代窯洞建筑依山而建或靠土原而生,不僅給人們帶來舒適的居住空間,同時又豐富了城市的空間面貌,其地域性的特點和結合氣候的設計越來越受到人們的重視。如西安建筑科技大學劉艷峰老師對 山窯附加陽光間被動式設計的研究,則表明采用附加陽光間等太陽房被動式設計可以使窯洞建筑在冬天獲得溫暖更舒適的內環境。借助窯頂厚厚的黃土巨大的蓄熱蓄冷能力,夏天則可以保持室內溫度在舒適區范圍[3]。三、彝族傳統民居為保護金沙江、瀾滄江、怒江流域自然生態環境和使該區村民脫離持續貧困的原始耕作狀態,云南楚雄州永仁縣成立易地扶貧搬遷指揮部,從2001年開始從大姚將移民分三批搬遷至永仁,西安建筑科技大學、昆明有色冶金設計研究院合作極配合這次大搬遷工作,對該區民居的總體規劃、單體設計、構造材料、建筑技術、抗震性能、結構體系等方面通過實地考察、測試進行系統分析研究。永仁縣巴拉務村為此次搬遷的一個規劃示范村落,其中長江上游鄉村生土民居示范戶李家獨院(以下稱示范戶)規劃布局和建筑設計由課題組提出方案并予以實施,結合當地風俗習慣,該獨院共三部分:正房(包括堂屋)、小院和牲口房等,其中正房共四間,包括堂屋、臥室和廚房。

圖4 窯洞內部空間[2]如今,現代窯洞建筑依山而建或靠土原而生,不僅給人們帶來舒適的居住空間,同時又豐富了城市的空間面貌,其地域性的特點和結合氣候的設計越來越受到人們的重視。如西安建筑科技大學劉艷峰老師對 山窯附加陽光間被動式設計的研究,則表明采用附加陽光間等太陽房被動式設計可以使窯洞建筑在冬天獲得溫暖更舒適的內環境。借助窯頂厚厚的黃土巨大的蓄熱蓄冷能力,夏天則可以保持室內溫度在舒適區范圍[3]。三、彝族傳統民居為保護金沙江、瀾滄江、怒江流域自然生態環境和使該區村民脫離持續貧困的原始耕作狀態,云南楚雄州永仁縣成立易地扶貧搬遷指揮部,從2001年開始從大姚將移民分三批搬遷至永仁,西安建筑科技大學、昆明有色冶金設計研究院合作極配合這次大搬遷工作,對該區民居的總體規劃、單體設計、構造材料、建筑技術、抗震性能、結構體系等方面通過實地考察、測試進行系統分析研究。永仁縣巴拉務村為此次搬遷的一個規劃示范村落,其中長江上游鄉村生土民居示范戶李家獨院(以下稱示范戶)規劃布局和建筑設計由課題組提出方案并予以實施,結合當地風俗習慣,該獨院共三部分:正房(包括堂屋)、小院和牲口房等,其中正房共四間,包括堂屋、臥室和廚房。 圖5 正房平面示泛民居的院落結構很類似四合院,正房一層平面如圖5。正房一層由兩個臥室和東側廚房等空間,一層前面出檐1800mm左右,這主要考慮在夏天寬敞的屋檐下是外部納涼的美好空間,而二樓空間南向墻面為通體窗,這樣空間采光通風都比較好。由于夏季多雨,民居二樓也作為涼曬糧食的最佳場所。這一點更體現了南方溫和的氣候在建筑上的反映。此外從建筑空間的構成上來看,傳統民居采用了進深不是很大,中間和鞲霰嚦間(如圖5),兩個邊開間均為3533mm(1.06丈),中開間則為3933mm(1.18丈),與當地傳統木構架之定數相一致[4];前檐進深1800mm,房屋進深4200mm,總進深6000mm。這中空間構成符合木結構建筑模數等的有關規定。

圖5 正房平面示泛民居的院落結構很類似四合院,正房一層平面如圖5。正房一層由兩個臥室和東側廚房等空間,一層前面出檐1800mm左右,這主要考慮在夏天寬敞的屋檐下是外部納涼的美好空間,而二樓空間南向墻面為通體窗,這樣空間采光通風都比較好。由于夏季多雨,民居二樓也作為涼曬糧食的最佳場所。這一點更體現了南方溫和的氣候在建筑上的反映。此外從建筑空間的構成上來看,傳統民居采用了進深不是很大,中間和鞲霰嚦間(如圖5),兩個邊開間均為3533mm(1.06丈),中開間則為3933mm(1.18丈),與當地傳統木構架之定數相一致[4];前檐進深1800mm,房屋進深4200mm,總進深6000mm。這中空間構成符合木結構建筑模數等的有關規定。 圖6 “諾亞方舟”設計外部平面[5]四,現代建筑空間設計的氣候性氣候適宜性,是指建筑設計要和當地的氣候條件相適合,有效的利用當地的氣候條件為建筑設計服務,為建筑服務。建筑空間設計中合理的考慮氣候特點,在不少著名的建筑大師那里受到了i視,本文試舉三例。

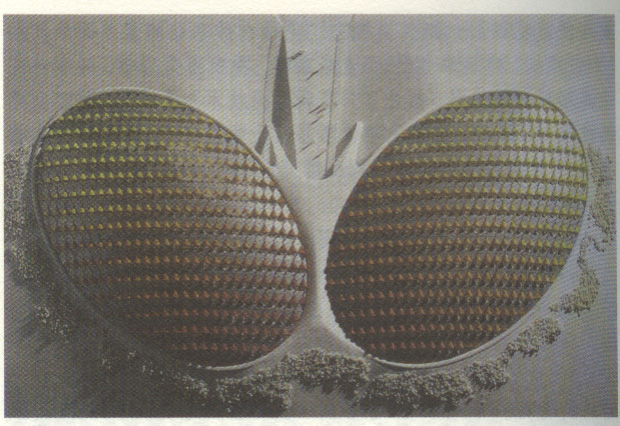

圖6 “諾亞方舟”設計外部平面[5]四,現代建筑空間設計的氣候性氣候適宜性,是指建筑設計要和當地的氣候條件相適合,有效的利用當地的氣候條件為建筑設計服務,為建筑服務。建筑空間設計中合理的考慮氣候特點,在不少著名的建筑大師那里受到了i視,本文試舉三例。 圖7 格雷姆肖設計“英國館”瀑布墻[5]1、“諾亞方舟”設計[5]。“未來系統”的創始人英國建筑師簡·凱普里奇提出了建筑體形和空間截然與傳統不同的設計理念。“諾亞方舟”是未來系統成功的代表作。>建筑平面象兩個向日葵形象(圖6),又象兩個蝴蝶的翅膀,屋頂采用雙層結構,第一層為鋁合金圓筒,用來通風,第二層為太陽能集熱板用來供暖和電力。供暖和電力單獨設置,在夏季,屋頂可以充分打開,一取得最好的自然通風,在冬季,通過太陽能聚熱板和天然氣鍋爐為室內供暖。該建筑向我們展示了簡潔,嚴謹,協調的美學風格,同時也是結合氣候的生態建筑。2、尼古拉絲·格雷姆肖和英國館。格雷姆肖是一位執著采用技術手段解決建筑問題的建筑家,其主要創作原則之一就是“生態策略”中要強調建筑設計應積極適應氣候。由格雷姆肖事務所設計的1992年西班牙塞維利亞世界博覽會的英國館,氣候條件是設計主要因素,建筑采用綜合的技術反映氣候對建筑的影響,其中最主要的是空間設計上采用瀑布墻圍繞建筑,形成了一個充滿生命力與動感的建筑藝術形象(圖7)。

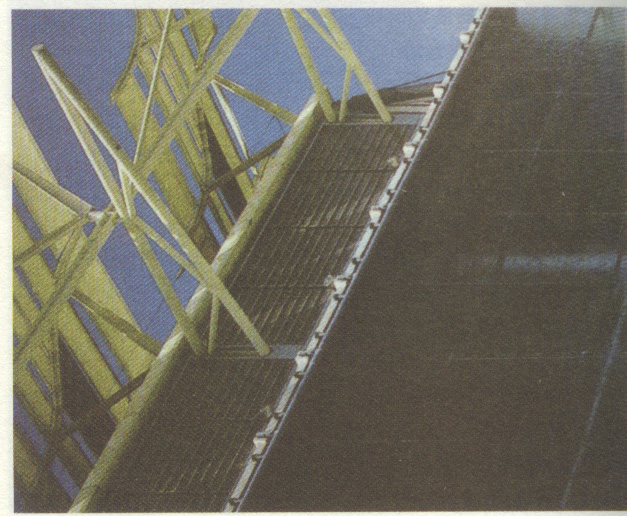

圖7 格雷姆肖設計“英國館”瀑布墻[5]1、“諾亞方舟”設計[5]。“未來系統”的創始人英國建筑師簡·凱普里奇提出了建筑體形和空間截然與傳統不同的設計理念。“諾亞方舟”是未來系統成功的代表作。>建筑平面象兩個向日葵形象(圖6),又象兩個蝴蝶的翅膀,屋頂采用雙層結構,第一層為鋁合金圓筒,用來通風,第二層為太陽能集熱板用來供暖和電力。供暖和電力單獨設置,在夏季,屋頂可以充分打開,一取得最好的自然通風,在冬季,通過太陽能聚熱板和天然氣鍋爐為室內供暖。該建筑向我們展示了簡潔,嚴謹,協調的美學風格,同時也是結合氣候的生態建筑。2、尼古拉絲·格雷姆肖和英國館。格雷姆肖是一位執著采用技術手段解決建筑問題的建筑家,其主要創作原則之一就是“生態策略”中要強調建筑設計應積極適應氣候。由格雷姆肖事務所設計的1992年西班牙塞維利亞世界博覽會的英國館,氣候條件是設計主要因素,建筑采用綜合的技術反映氣候對建筑的影響,其中最主要的是空間設計上采用瀑布墻圍繞建筑,形成了一個充滿生命力與動感的建筑藝術形象(圖7)。 圖7 楊經文等設計展覽塔樓[6]3、楊經文的創作理念。楊經文曾在倫敦學習建筑,致力于生態建筑研究。后來在馬來西亞組建了自己的工作室,他以“綠色摩天樓”在世界范圍內享有盛譽。在楊經文的創作理念里,建筑首先要考慮的是氣候因素,所構造的建筑空間形態也因為要適應當地的氣候條件而別具韻味,馬來西亞的“綠色摩天樓”將植物罱ㄖ結合,植物部分的布設隨著太陽一天內方位角的變化而有所不同,這些植物有效地將陽光遮擋在建筑的外面。同是在楊的創作中,建筑內部也設有大量的過渡空間,這些空間抑或是寬大的中空花園,抑或是巨大屋頂花園等等,這些空間在熱帶氣候條件下對建筑的能耗節約起到了積極的鈑謾五、結語建筑空間設計是個重要的復雜的問題,不少先輩們對空間設計提出了許多理念和設計手法,本文提出的“氣候性”旨在現代建筑的發展應該更多的關注氣候因素對空間設計的影響,并借助現代的高技術把罹踴肪誠蚪諛堋⒒繁<翱沙中的方向發展。參考文獻:[1].中國建筑學會建筑物理分會,陳啟高建筑物理學術論文選集[M],中國建筑工業出版社,2004年9月第一版,267-269[2]. http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/184680.htm[3]. 劉艷峰,陽光間式靠山窯洞室內熱環境動態模擬,西安建筑科技大學碩士學位論文[4].趙西平,劉加平,尚建麗,趙方周,云南彝族傳統民居構造技術,西安建筑科技大學學報(自然科學版)[J],2005年3月,40-44[5].黃丹麾,生態建筑[M],山東美術出版社,2006年1月第一版,104,107,110-113,[6]. http://wamp.far2000.com/worldarch/2001/4/select.asp

圖7 楊經文等設計展覽塔樓[6]3、楊經文的創作理念。楊經文曾在倫敦學習建筑,致力于生態建筑研究。后來在馬來西亞組建了自己的工作室,他以“綠色摩天樓”在世界范圍內享有盛譽。在楊經文的創作理念里,建筑首先要考慮的是氣候因素,所構造的建筑空間形態也因為要適應當地的氣候條件而別具韻味,馬來西亞的“綠色摩天樓”將植物罱ㄖ結合,植物部分的布設隨著太陽一天內方位角的變化而有所不同,這些植物有效地將陽光遮擋在建筑的外面。同是在楊的創作中,建筑內部也設有大量的過渡空間,這些空間抑或是寬大的中空花園,抑或是巨大屋頂花園等等,這些空間在熱帶氣候條件下對建筑的能耗節約起到了積極的鈑謾五、結語建筑空間設計是個重要的復雜的問題,不少先輩們對空間設計提出了許多理念和設計手法,本文提出的“氣候性”旨在現代建筑的發展應該更多的關注氣候因素對空間設計的影響,并借助現代的高技術把罹踴肪誠蚪諛堋⒒繁<翱沙中的方向發展。參考文獻:[1].中國建筑學會建筑物理分會,陳啟高建筑物理學術論文選集[M],中國建筑工業出版社,2004年9月第一版,267-269[2]. http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/184680.htm[3]. 劉艷峰,陽光間式靠山窯洞室內熱環境動態模擬,西安建筑科技大學碩士學位論文[4].趙西平,劉加平,尚建麗,趙方周,云南彝族傳統民居構造技術,西安建筑科技大學學報(自然科學版)[J],2005年3月,40-44[5].黃丹麾,生態建筑[M],山東美術出版社,2006年1月第一版,104,107,110-113,[6]. http://wamp.far2000.com/worldarch/2001/4/select.asp

- 相關文章

-

-

12-30綠色建筑是房地產企業當下轉型的重要抓手

-

12-29“綠建評價軟件北京模塊”規范高品質住宅綠建生產

-

12-232022中國(江西)國際建筑工業化及裝配式建筑展覽會

-

12-04從綠建評價軟件“上海模塊”與“江蘇模塊”成“爆款”現象中看綠建市場新變化

-

11-22第九屆中國-亞歐建筑建材博覽會

-

11-19加碼碳中和,雄安綠色建筑擔當“先行者”

-

11-182022中國國際超低能耗建筑產業展覽會-雙碳新引擎 能耗超低 建筑變綠

-

11-12《綠建設計評價軟件》更新上海地標版本2021年11月

-

綠建知識

本欄最新更新

-

08-10暴雨后的反思!醫院防洪設計與應對措施~

-

12-29綠建技術與綠色建材在綠色建筑工程中的應用

-

11-27綠色建筑與BIM技術高效整合應用

-

10-08中國綠色建筑發展現狀與問題(一)

-

09-23建筑工程管理創新及綠色施工淺析

-

09-09建筑工程管理創新及綠色施工淺析

-

03-20我國建筑碳排放現狀及碳中和路徑探討

-

03-06【分享】綠色建筑設計與未來發展方向

-

04-14給排水|新版《綠色建筑評價標準》中的水專業要點你應該知道!

-

04-01專家視角 | 綠色建造技術體系

本欄推薦

閱讀排行

通信地址: 北京市豐臺區汽車博物館東路1號諾德中心2期6號樓1201 郵編:100070 網站合作:QQ:1658253059 電話: 13693161205 18501126985

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計

京公網安備11010602007284號 京ICP備14061276號-3

51LA統計